設計創意

2025-10-17

經典字卡全球首創台灣限定

由王明嘉字體修院規劃設計的《經典字卡》是全世界第一套以卡片形式和名片尺寸印製的西洋字體樣本,打破傳統書冊式字體樣本的限制與不便,可以做優質紙本印刷的精微字形識認和同時多卡比對的精準字體選用,更是彌補電腦銀幕字形細節粗糙和手機字體漂浮不定的缺陷。《經典字卡》是由真正字體行業工作者,將深邃微妙的字體專業知識做傳承提升和革命轉化的成果。本刊特別專訪作者王明嘉談談出版這套字卡的目的及緣由,以及能提供設計師哪些創作靈感。

Q1:你為什麼設計製作發行這套《經典字卡》?

A:我在美國讀書和上班時期就養成隨時隨地識認比對字體的習慣。除了公司和家裡塞滿各造字廠的各式各樣厚厚成冊的字體樣本,我出門時背包裡也都會塞放一、兩本單薄簡便型的字體樣本,方便隨時隨地翻閱比對。回來台灣之後,自己開設計公司,經常要出門接洽設計事務,攜帶厚重或好幾本簡易字體樣本非常不方便,因而心萌製作一套可以簡易查閱比對又可以彈性份量攜帶的字體樣本,這就樣著手規劃設計並印製了名片形式和大小尺寸的《經典字卡》。

Q2:都已經全面進入到電腦網路時代了,為什麼還要使用紙本印製的字卡樣本?

A:字體是視覺平面設計這行最深邃的專業階段,字體造形的微妙筆劃細節和字體編排的深邃知識文化,沒有十幾二十年以上經歷的設計人很難踏入字體殿堂的一步。我是全世界第一批使用麥金塔電腦的專業平面設計人,也是最早在美國專業造字公司工作過的台灣設計人,當然知道電腦的方便性,卻也更明瞭在電腦和手機螢幕上觀看字形的粗劣浮光掠影印象和漂浮不定的觀看心態模式,所造成的字體膚淺認知和字形的粗糙表現現象。字體的認識與知識,必須建立在文字體形和筆劃細節的認知基礎之上。只有在穩定和肯定的印刷紙本上,字形的體式和筆劃的細節,才可能做精微細緻的比對識認,字體的認識、常識、知識才得以穩定、準確、長遠地成長茁壯。

●左圖:由王明嘉字體修院規劃設計的《經典字卡》,是全世界第一套以卡片形式和名片尺寸印製的西洋字體樣本

●右圖:就像色票是平面設計人必備的專業工具,字體樣本是字體師不可或缺的字形檢索挑選工具。只是傳統的字體樣本繁多厚重,大小不一,不只收拾不易,使用也麻煩。王明嘉在美國當設計指導的牆面書架上就是一整排大小厚薄不一的字體樣本,每次找完字體,都是翻閱堆疊滿桌的景象。有了經典字卡,不只形式短小輕便,還可以隨意組合比對。現在無論在家用餐或到咖啡館喝茶,就是這樣隨手隨機抽出字卡,一邊享受餐飲,一邊比認賞析字體,字體專業能力素養,也就這樣在日常生活中,一點一滴地不知不覺跟著成長茁壯

●左圖:每一字卡都標示西洋字體界公認的字體挑選三大要件-可讀性、辨識度、灰色調的評比。設計者可依設計品的內容閱讀、字體辨認、色調紋理的特殊需求,做最精準適性的字形選擇依據

●右圖:綜合古今最主要的字體分類方式並配合最簡明字體造形邏輯整理出來的字體分類索引。攜帶一盒《經典字卡》等於掌握一部西洋字體的簡史族譜及人類字體造形邏輯的縮影要義

Q3:為什麼選這120款字體?

A:西方字體行業向來遵循著古道行規,每個時代雖然都有新款字體的出現,但絕大多數真正專業的造字,都是選擇變異細微,變化漸次的模式。縱然偶爾有新創字體,也大多選擇在某舊有字形款式為創作基石,稍做體型微調或筆劃細節更異。西洋字體將近600年造字歷史,累積上千款的正規字體,但基本上離不開十來類的筆劃類型樣式和上百款代表各類型的重要字體。而《經典字卡》精選從15世紀至今最重要的120款代表性字體,涵蓋所有代表性正統字體及當代精英新創字體的類型款式。

Q4:很好奇這樣以卡片形式做排列組合演繹專業識認的工具,應該會有許多意想不到功能,可能很難從眼前的接觸了解全貌?

A:不錯。我原本只是單純要做一套給自己用的傳統字體樣本替代方案,沒想到字卡印製出來用一陣子之後,發現許多以前使用傳統字體樣本及在電腦手機操作所沒有的精彩功能效果。其實,《經典字卡》不論做為專業實務設計的篩選字形工具,還是做為學校設計教育的字體教學教具,都有很驚人和微妙的功能效果,不是在這小小篇幅的三言兩語可以說明示範。因此我有特別推出“購買40盒以上,王明嘉親自到學校班上帶動示範使用”的推廣活動。雖然這樣活動不只限於大台北地區,但外縣市學校的購買邀請,必須請加付交通費用。

Q5:最後想問你,經典字卡只有在台灣賣售嗎?售價費用多少?如何購買呢?

A:是的,目前並沒有對外發售,只有台灣的設計界同好有機會購買得到《經典字卡》。單盒售價900元(+50元運費),5盒以上每盒850元(免運費),10盒以上每盒800元(免運費),15盒以上每盒750元(免運費),20盒以上每盒700元(免運費)。有意購買者請上王明嘉臉書私訊或是電郵聯繫:stmk@ms54.hinet.net。

無論是做為實務設計案件的字體挑選,還是學校字體設計教學的教材輔具,《經典字卡》都是識認微妙字形體型筆劃和養成深邃字體素養的最佳選擇。

●根據經典字卡的字體分類索引,設計者在初步選定心儀的字體之後,還可以進一步比對選擇同一類型內其它更細微差異的字形,更精準傳達設計品的內容意涵,更微妙表現設計品的形式特質

(1)120張經典字卡囊括西洋字體史上最具代表性的重要字體。經常重複使用這120款字體,等於完整熟悉西洋各式各樣字體特質和字形特徵。面對眼前看似成千上萬的字體款式,就可以胸有成竹地選對字體,做好字體編排設計。(2)正面大字印刷,清晰完整的全部字母及數目符號,一覽無遺地呈現每款字體的體形樣貌特質與筆劃細節特徵。(3)背面以內文閱讀的級數、行間、欄寬植字編排,可以預先檢視每款字體實際版頁編植之後的內容閱讀順暢與版面視覺性格表現的參考價值。(4)名片型尺寸,方便隨機抽卡與設計稿件做最近距離的比對,掌控字體選取的精準度與適用性。無論整盒放進背包,還是挑選數張預選的字卡放在衣袋,隨身攜帶,隨地比對,隨時成長選字、用字、賞字的專業素養。(5)字體家族名稱與延伸字形稱謂以不同粗細筆劃的字形標示。名稱資訊扼要完整,稱謂邏輯清晰明確,是鍛鍊專業字體素養必經認字、識字、識字階段的必備工具利器。(6)17項綜合整理古今最重要的字體分類方式,配合最簡明字體造形邏輯的字體分類索引,一盒《經典字卡》等於西洋字體發展的簡史族譜及人類字體造形邏輯的縮影要義。(7)每張字卡都有依字母順序做數字編碼,方便字卡快速依字母順序排組整理,加速字體名稱的檢索,方便字形的索尋,強化“認字記名”的字體專業鍛鍊。(8)有史以來全世界第一套針對字體挑選的三大要件:可讀性、辨識度、灰色調做精確分析,並用簡明易懂的符號逐字體逐項目評比標示。任何人都可以在最短時間內挑選到最理想適用的字體

『設計印象雜誌』

橫跨印刷及設計領域的專業媒體,兩個月發行一期紙本雜誌,網站不定期更新

橫跨印刷及設計領域的專業媒體,兩個月發行一期紙本雜誌,網站不定期更新

設計創意

2019-10-05

設計的陽光空氣水

跟筆者同樣有些人生經驗和專業歷練的人,可能都會有這種的感覺:在這麼科技快速推進和社會文化急遽扭轉的時代,很多事情都有很大變動的同時,又會覺得某些事情,其實還是跟以前差不多,沒有什麼改變。以前的俗話說:「天下事無奇不有」,現在的工商社會流行說:「唯一不變的就是會變」,兩者所說的都是世界不停在變的現象;但西洋世界向來卻有這麼一說:「太陽之下無新事」,指的又是天底下的事情再怎麼變,萬物的本質道理和事物的運作原則是不會改變的。

人生會變的事,不用筆者多講,大家都知道,也都經驗過,見證得到;設計專業會變的事,筆者在上一期的專欄文章裡,也做了一個小小的系統性分析與解讀;至於坊間書報文章和網路傳閱PO文裡,無論就普遍人生或針對專業生態,也都有無窮無盡的討論材料。只是在這些無窮無盡關於「變」的事實(facts)現象談論當中,好像極少看到或聽到「不變」真理(truth)的本質論述。

因此,在這一期的文章裡,筆者比較有興趣探討的是天底下是否有那些事物是不變的?如果有,那麼設計這個專業世界,特別是平面設計這種行業,是不是也有類似的基本不變的事物情理?

●一個廣告案或設計品的問題(problem)界定及其解決方案的發展過程,就是要先要把眼前龐雜又零亂無序的相關事項,擬定成為一個明晰的概念(concept)。概念就像一個大的驚嘆號,做為往後創意(ideas)

●自然界萬物的問題,有長久演化的自然解方,人類匆忙遽下論斷的設計,卻往往產生違背自然法則的問題而不自知。現代的產品造形語意學,要求設計物品本身的形式就必須散發正確使用的情境。左圖的左右門把都是「拉」的隱喻形式,左「推」右「拉」的文字標示只是增加推拉之間的認知負擔與操作混淆。右圖則是正確有效的設計,形式本身的強制功能(force function)已說明一切,連文字標示都可以省了。

萬變不離其宗的設計本質

一個人要在這個地球上存活,如果說還有什麼是絕對不可或缺的,筆者想了想,好像有三樣東西是從以前到現在都是不變的,那就是俗話說的「陽光、空氣、水」。人類對這三樣東西的必要性,是不是永恆不變,筆者可能無法提出自然法則的科學論證,也不想用一大套的哲學道理來推論斷言,但筆者可以從每個人日常生活的普遍作息實況看出一個梗概:一個人再怎麼宅男,偶而還是要出來曬曬太陽;游泳時無論你再怎麼會憋氣,嘴巴鼻孔閉塞個三、五分鐘,已經是超人才有的能耐;家裡可以沒電、沒瓦斯,就是不可以沒有水。

如果說科技再怎麼進步,環境再怎麼更異,日常生活中還是會有像陽光、空氣、水這種不變需求的事物,那麼現代設計這種專業,在經歷了過去三、四十年的科技、社會、文化變動的洗刷之後,尤其是平面設計的這門行業,在經過八零年代中期出現的個人電腦桌上排版硬軟體的取代衝擊之後,是不是還剩有如一般生活中,類似陽光、空氣、水這種不變的事物長存下來?

一、「解決問題」是設計賴以維生的空氣

筆者在上期的文章有提過,目前全球的工商社會都處在一個壞斷(disruptive)科技、突斷(abrupt)知識和爆斷(eruptive)觀念的時代,三天兩頭就冒出新奇的科技產品和隨之異化的消費市場。每一個廠家都在忙著趕上創新的產業潮流,許多企業關心的是如何在千奇百怪的網路世界,搞出一個接一個爆紅的話題;每一家設計公司就跟著這樣快速變動的潮流,像無頭蒼蠅一樣忙的不可開交,甚至幾乎要窒息。至於這些網紅話題的當下意義和往後的可能後果,似乎已成為廠商客戶的次要考量,當然也被設計公司和設計人先置之腦後再說。

但是一般工商業界就是有(設計相關的)問題,才會找到設計公司,或許客戶不那麼文縐縐地說「解決問題」,也許設計公司用另外的字眼描述他們的工作目的,但兩者實際行動上,都是在朝「解決問題」這樣的目標做同樣的事。比如一個廣告公司的創意總監或AE,從客戶那邊聽完簡報回來,第一件事就是趕緊邀集大夥討論,試圖為整個接案凝結一個概念(concept),目的就是在界定並確立整個廣告案(或設計案)的核心問題,然後再針對這個核心問題,去搜尋出相對可能的解決方案,這些可能解決方案的搜尋過程,就是創意發想(ideation)或簡稱創意(idea)的過程。

由此可見,一般設計人經常掛在嘴巴講的idea,並非只是為了個人表現的創新想法,而是為了達成concept交附的核心問題任務,試圖找出可行的解決方案。

從整個設計的本質功能來說,人類之所以須有做「設計」這件事情,基本上是因為有問題(problem)在先,必須想辦法給該問題一個適當的解決方案(solution),並且這個解決方案經常是在問題發生的時空之際並不存在,因此必須想辦法取得該解決方案,而這個「想辦法取得解決方案」的需求,大概就是設計發生的普遍原因。因此過去在設計學校(尤其在國外的設計學校),問到設計的本質功能時,最標準的答案大概就是「解決問題(problem solving)」。

因此解決問題這種事,不會因為時代變異或因為科技更新,而有所改變或甚至廢止。能否解決問題永遠是判斷一個設計案件的終極價值,甚至是決定一件設計作品有無必要存活的必要條件,如同空氣是決定一個人能否立即活下去的首要條件一樣。

總歸一句話,設計就是要「解決問題」!

●「創意」這個字眼在國內幾乎就要取代「設計」這個名詞,「文化創意產業」更是在亞洲各國燃燒蔓延。筆者和唐聖瀚去年到北京參加一個漢字設計會議,結果他上台都在講文創產品。會後大陸人士和南洋國度的文字專家都圍繞著他,請教文化創意產業的經驗,把文字設計的聚會主題丟到腦後。

●筆者幫Paul Rand製作賈伯斯的NEXT標誌時,親眼看著大師拿幾張隨手取得的紙片,在上面塗畫簡單幾個字母,左擺右放,翻來覆去之間,就有源源不絕的造形樣式出現(右圖)。筆者為華納子企業設計的WHALE MUSIC標誌(左圖),其實是偶然兩個字母排列疊合之際的意外造形。讀者如有興趣挑戰是那兩個字母的疊合,可以E-mail你解讀的圖示給我(stmk@ms54.hinet.net),可以考慮在下期揭曉。

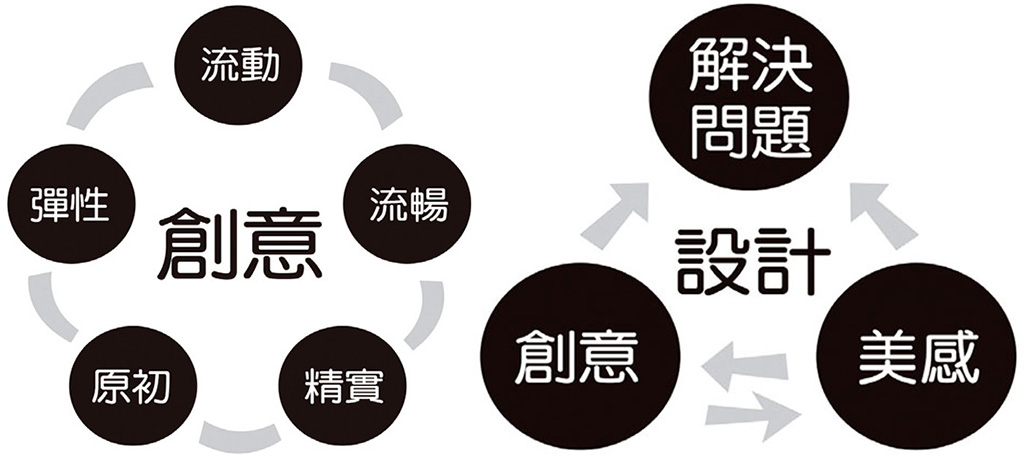

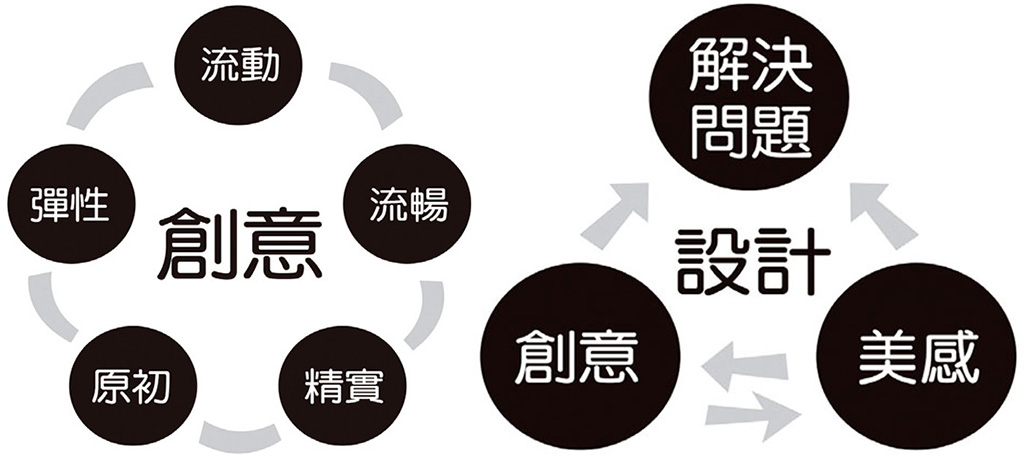

●以前的人視藝術家為天才,近代有創意為後天培養之說。最新有關創意的論述,認為人人可以有創意表現的機會,強調人與環境的互動激盪,尤其注重初期形塑階段如水般隨機碰撞的流動性(fluidity),反而把創意價值的原初性(originality)和創意成就的精實性(deliberation)擺在後期凝聚定形的階段。

●美可以有很多類型,美感的形式更是無窮無盡:有簡約呈現和親切可人的「小確幸」美感,也有內斂莊嚴的大格局美感。筆者設計的國家衛生研究院標誌,就在評議委員們一致同意「看起來非常美」的一句話,把該標誌設計要求融合美式國家型研究機構和歐洲歷史悠久醫學文化的形象一舉呈現到位,全員通過該標誌的設計提案。美感的神秘威力,不容在設計輕易忽視。

二、「創意」是設計突出重圍的活水

這幾年「創意」兩個字,已經成為台灣街頭巷尾最隨處可見的字眼:從創意服飾、創意髮型、創意廚房、創意糕點…到創意洗車,幾乎凡是人工(artificiality)可以介入的人事物,都可以冠上「創意」這個字眼。甚至連「文化」這個原本含有古老意涵的字詞,現在也可以跟有強烈新穎意味的「創意」連結在一起,構成所謂的「文化創意」。「文化創意」不只一開始由學術界從英歐國度引進台灣大學的設計相關系所,然後推廣到國內的創意圈、文化界,現在連工商企業界的人也說的如數家珍。十幾年來在整個台灣島被炒熱的「文化創意產業」,不只後來跨海燒到大陸對岸,現在還一路「南向」往越南、泰國、馬來西亞的南洋國度繼續延燒下去。國內可能每一家設計公司或設計工作室的個人,或多或少都有過在文創產業軋一腳的念頭,而且過去做設計的稱自己為設計師,現在則流行說是創意人,怪不得「創意」這兩個字,現在儼然成了「設計」的代名詞。

雖然「創意」這兩個字(或概念)到目前發展的整個情況搞得有些過火,但這種從上層架構的創意人士到下層分佈的企業商家,以及從正統創意專業的設計創作到一般百姓新奇好玩的全民參與,其實也反應「創意」是人類內存的普遍基因及人人可以參與的共識行為;一般人的喜新厭舊和專業者的創作更新,可以說都是這種創意基因的行為展現和成果呈現。特別是在一個急速變動的時代,透過創意開發新穎的事物,滿足不停更異的消費口味,更已成為現代工商設計越來越吃重的重責大任,已經是設計界普遍接受的事實。

現代社會的生活水平提高,很多類型的問題解決方案,除了在確保基本的生存活命之外,還要進一步追求多彩多姿的生活情趣和提昇豐潤美滿的生命意義。更由於時代進步引發越加複雜的問題成因、過程與後果,相對地,現代的設計案件,經常不只是單純地、機械似解決一個從客戶那邊所丟過來的死問題。加上個人電腦普及的硬體方便和軟體易學的工作環境裡,很多設計(尤其是平面設計)的工作都可以在客戶的辦公環境內自行處理,因此絕大部分都是很特殊的問題,才會找到設計公司來尋求解決方案。當然這類特殊的設計問題,往往就會要求相對的特別解決方案,而要找到這些特別的解決方案,就須要有很特殊的創意。

更何況嚴格講起來,一個只須要機械似解決問題的設計,就像已經知道答案的問題,只有索取答案的需要,沒有搜尋答案的必要,等於不須要設計,最多只能叫做工程(engineering),還稱不上設計(design)。因此,真正稱得上是設計的,不只是要解決問題,而且還要巧妙地解決問題,而這個巧妙解決問題的關鍵就在「創意」這兩個字身上。

現代專門研究創意的理論,經常會環繞在幾個項目,做為創意人的性質指標如:流暢性(fluency)、彈性(flexibility)、流動性(fluidity)、原初性(originality)、精實性(elaboration)…等等。在這些創意特徵性質當中,又普遍認為流動性最為重要,而且大部分的論述裡也都用「水」來做比喻,認為一個流動性質明顯的創作者(設計人),其創作思緒就像流水一樣,會隨著環境變化而變化,隨時隨地因應需要做調整、修正、吸收,甚至拋棄。這種用水來強調創意流動性質的比喻,剛好與本文陽光、空氣、水生命三要素中「水」的不變重要性比喻不謀而合,同時也指出,設計在與工程同樣「解決問題」本質功能上,設計更要有巧妙解決問題的附加值貢獻。

總歸一句話,設計不只要「解決問題」,設計還進一步要求「有創意地解決問題」!

●美感普遍存在自然界的動植物和人類社會之間。「孔雀開屏」不只是孔雀展現男性魅力的外在美,更是孔雀這個物種能否繼續吸引異性,做代代繁殖的內存機制。以前古人鑄造槍劍的繁複飾紋和現代刀品設計的造形樣式,都是美感價值與實物功能不分離的設計本質呈現。

三、「美感」是昇華設計價值的陽光

有多一些設計評審的人可能都會有過這種經驗:有些設計作品可能沒什麼明顯要表達的內容意念,也看不出有什麼特別出奇致勝的創意表現,但看起來就是很順眼或很美,於是就這樣把它挑選入圍。記得過去參與過好幾屆台灣視覺設計獎評審的過程當中,有好幾回都看到摩斯漢堡的設計品項入圍或得獎。其實摩斯漢堡的設計品,向來都沒有什麼天大的內容意涵,畫的也不是什麼高超技巧的圖繪樣式,但每回送來的作品就是看起來很簡單舒服。摩斯漢堡定位的那種「小確幸」美感,連筆者這種向來對日式設計都有些成見的人,都捨不得一下子把它丟棄一旁,而是先把它放進入圍名單再觀察看看。

很多設計作品的好壞優劣評鑑,尤其是平面設計作品,因為欠缺物質實體的掌握把賞(如工藝設計)和使用功能的操作檢核(如產品設計),往往受觀賞者個人的好惡傾向和當下的直覺感的影響,多過原理原則的根據和普遍恆定的專業理智做評判,就像男女之間的相互愛慕,往往是直覺的美感反應強過理性的條件考量。

設計這種直觀感覺重於客觀理智的評斷現象,在現代設計品的物理功能越趨近似,和設計創意的心理張力漸趨同質化的時代,設計作品能夠刺激美感反應的高低強弱,往往會在眾多同質類似的展示環境中,吸引觀賞者的注意,左右評鑑者的印象,影響該件設計作品能否脫穎而出,甚至決定一個設計物品往後在市場上成功或失敗的關鍵要素。

愛美是人類與生俱來的本能傾向,已經是不爭事實。其實不只人類如此,其實動物也是一樣,甚至連植物都有這種美的傾向現象。而且這種美的傾向本能,根據科學研究,不單純只是外在裝扮展現的表層現象,對很多動植物而言,有些美感的展現,更是攸關該物種能否繼續生存傳遞的必要作為。比如公孔雀四散擴張的龐然尾羽,並無生理功能的必要性,甚至會在危急情況下產生不須要的風阻與碰撞,妨礙迅速逃生的需求。但「孔雀開屏」的華麗美感,卻是雄性孔雀展現「男性魅力」吸引雌性孔雀的競爭利器。有異性相伴才有繁殖下代的機會,換句話說,這種原本看似無關緊要的「外在美」,卻成為孔雀這個物種能否代代相傳的必要生存條件。

這種表象美感重於實物功能的功能取向,動植物是這樣,人類更是如此。原始時代的人類行徑先不談,過去幾千年來,人類設計過再怎麼實用功能為導向的物品,都或多或少有注入美感處理的設計考量。縱然是一把以割砍物理功能為主要考量的刀劍,無論是出土古物,還是今人鑄造,從來沒有完全只以刃利和把握的物理功能做為單一考量:古劍上的飾紋或許參有宗教神祇的考量,往往都是極其繁複的飾紋圖樣,現代刀劍的造形與圖案,其實也不遑多讓。

雖然這種美感注入設計的情形,發展到十九世紀有過分繁複裝飾,甚至造成表層偽飾(veneer)的流風,以致於到二十世紀初,被現代主義的設計思維視為設計的罪惡(sin)。但二十世紀現代設計排斥的是(過分)裝飾,而不是美感,而且許多現代主義的設計品,不只不排斥美感,甚至比之前十九世紀的裝飾時代,更注重美感在設計作品的勇敢呈現。目前全世界消費市場,以外形樣式為號召的產品已經多到不勝枚舉,讓美感價值擔負唯一賣點的設計也早已經不是新鮮事。

以前的知識人喜歡講實體本質,現在東西方世界都注重象徵外表。美感這種以外形為主導的感覺概念,就像陽光照射所散發的耀眼活力,豐富設計作品的吸睛魅力,正在從過去旁枝附帶的陪襯角色,逐漸成為推動設計風潮和引領創意趨勢的領頭羊地位。無論你是舊時代的設計師,還是新世紀的創意人,美感在過去一直影響一件設計品的感覺價值,在可見的將來,美感對設計的重要性不只不會稍減,而且更會往更高層次的象徵價值繼續提昇。

總歸一句話,設計就是不只要有創意地解決問題,設計的最完美的要求,就是要「有創意又有美感地解決問題」!

結語

地球會繼續運轉,世界會繼續變動,科技會繼續更替,設計人在向無限未知挑戰的同時,更要有厚實雜紮根的本質認識。就像陽光、空氣、水是人在地球上生存必備的生命三要素,「解決問題」、「創意」、「美感」就是設計人在設計專業人生,在面對瞬息萬變的設計世界同時,掌握萬變不離其宗的不變設計本質的三件方位指針。

●從歐洲十九世紀維多利亞的室內繁複裝飾,到二十世紀前後的美國汽車表皮偽飾(veneer),一直到二十世紀現代主義後期的德式簡樸造形,再由二十一世紀的蘋果推到極致的極簡樣式,都只是裝飾的有無多寡差異,仍然不離人類設計美感價值的本質功能需求。

●「解決問題」、「創意」、「美感」就是設計人在設計專業人生不可或缺的陽光、空氣、水。三者不只是交互運作,完成設計解決問題的本質使命,更是相互循環,提昇設計巧妙地有創意解決問題的至善呈現。

設計創意

2019-08-05

面對瞬息萬變的設計世界

從筆者上次(2004年)開始在《設計印象雜誌》寫「西洋字體演義」的連載文章(一直到2010年),到這次(2019年)再接手寫「有話直說談設計」這個專欄,匆匆十五年過去了。

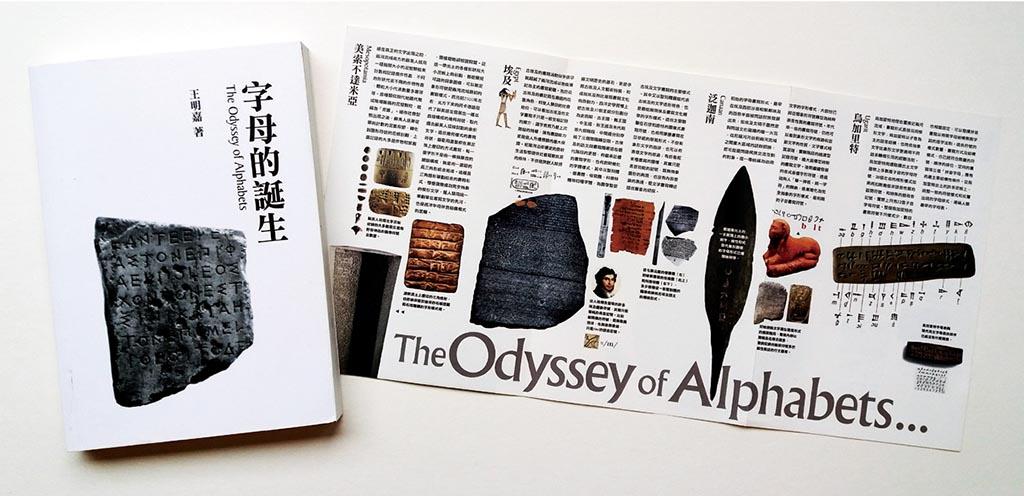

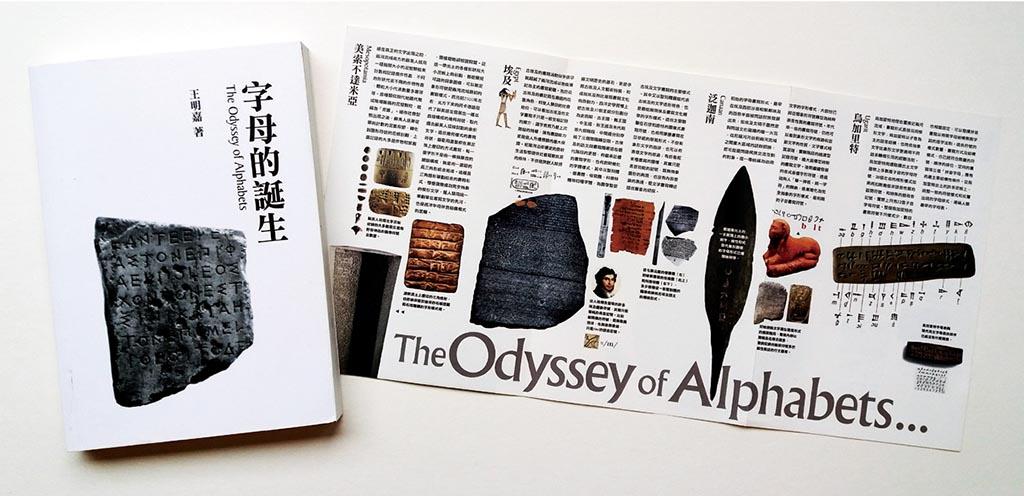

●封面圖:筆者著作《字母的誕生》及附贈的字母簡史海報

為何寫「有話直說談設計」這個專欄?

其實《設計印象雜誌》的「西洋字體演義」並不是我第一次寫專欄連載,在這之前的1995年,我就曾經在《藝術家雜誌》寫過連續七期的「視覺語言初探」小連載。甚至比這更早一些,我剛從美國回來的時候,出國前的老東家聯合報副刊主任,也是名詩人瘂痃,怕我返台後無聊手癢,特地在每天出版的報紙副刊上,撥出一個小角落當我的小小專欄,名稱就叫「王明嘉現象」,內容隨我決定,形式任我發揮。但「王明嘉現象」其實也就是出國前,我還在聯合報擔任副刊美術主編時,就有的一個零頭專欄的延續,當時叫做「延長線」,也是一個讓我自由發揮的個人小園地。

出國前的「延長線」時期,正是我個人視覺實驗及創作表現的旺盛時期,「延長線」刊載的除了發洩個人思緒精力的創意小品,也趁機塞入一些我從外文刊物閱讀到的國外設計資訊及藝術思維。當時國內有外文能力和英文閱讀習慣的平面設計人還不多,我可能是國內第一個利用「延長線」專欄,向台灣設計界介紹Bob Gill設計作品與創意思維的設計人。國內設計師章琦玫是我在美國讀過的普瑞特藝術學院的學妹,她本人上過Bob Gill在普瑞特開的課,深知這類美歐設計人與設計思維,在東方設計界的欠缺情況及其重要性的程度。(以後如有機會,我可以利用這個專欄來專題討論這類問題。)

回國後的「王明嘉現象」時期,正值台灣社會進入多元思潮和國內設計專業處於混雜觀念的初階數據時代,脫序的社會現象和似是而非的創作觀念此起彼落。我這時期在「王明嘉現象」刊登的作品,雖然仍以設計小品的創意表現為大宗,卻也因此增加了許多人際行為觀察和社會現象批判的主題內容。

至於1995年在《藝術家雜誌》連續刊登七期的「視覺語言初探」系列,則是我回國後在實踐學院教了三年視覺語言的課程整理,並趁機發表將近十年視覺語言思索研究的初步總結。(目前我正在強化視覺語言應用於實務設計與視覺創作的實驗與整理,並偶爾利用王明嘉字體修院開的相關課程,給自己教學相長的回饋與改進機會。)

字體排印(typography)在1990年代筆者剛回來台灣的時候,還是一項相當陌生的專業知識與行業技術。2004年起在本雜誌連載的「西洋字體演義」是筆者個人在國外修習字體設計和從事圖文編排工作的知識與經驗介紹,應該是國內第一次有人以字體為主題,做長篇多期廣泛介紹和深入論述的專欄連載。這些連續刊登將近七年的前半部文章,後來整理成冊並寫成《字母的誕生》一書,2009年先在台灣由積木出版社出版,隔年再由中國的青年出版社以簡體字在對岸印刷發行。

以上前前後後橫跨35年,總共四個大大小小的專欄創作和文章連載,表面上看起來,性質差異極大,內容南轅北轍,形式也不一而止。但仔細想一想,其實都有一個共通的特質:都是以筆者個人親身經歷的認知看法和實務工作的經驗素養,去面對切身的生活環境和真實的專業生態,從中點出表象問題,挖掘底層根由,並佐以創造性的視覺小品,闡述自己有感而發的看法和專業評析的見解 。

35年幾乎佔去一個人半生的時光(命長一點的,也要去掉三分之一)。在這麼長的一段期間,個人會經歷身體、精神、人際關係的人生變化。對事情的看法,有些會堅持加深,有些會修正改變;有的改變大,有的改變小。這些個人方面的堅持加深或修正改變的深淺大小,多少又會反應到一個人對專業領域的認知見解與職涯工作的對應態度。

如果一個人的人生種種會有堅持加深和修正改變,那麼設計專業(或行業),是不是也有不變和改變的地方?從筆者個人實際參與將近五十年的專業歷練,我的確能體會這幾十年來,國際間的設計專業及十幾年來國內平面設計界的變與不變。不過,在「有話直說談設計」專欄的第一篇文章,筆者要先談與整體設計有關的重大改變。下期的第二篇文章,我再針對平面設計的不變部分,提出我的分析看法。先談改變的部分:

●七○年代到八○年代的台灣,開始流入現代美式風格的設計及插畫作品,大量刺激筆者設計的創作實驗(上圖:唱片封套設計)。加上房地產市場火熱,大筆廣告費加上大版面廣告頁,我做的房產報紙稿,不祇任我發揮設計創意,還因此得過不少相關設計獎項(下圖左:台北市美展設計類第三名收藏)

●出國前的「延長線」和回台後的「王明嘉現象」,都是以創意小品闡發個人的觀察與看法。有絕對視覺專業的極端造形表現(中),也有直接社會觀察的無情批判(下)

時代在變⋯

前面提到過去35個年頭,個人的人生經歷和專業經驗必然有所變異之外,其實外在環境的變化更大,整個世界更經歷許多前所未有的變化。尤其在科技應用方面,不只一般人的日常生活,隨新進科技的使用,改變了過去幾十年的作息習慣,專業科技的更新使用,更是徹底改變設計行業的工作方式和設計職場的運作生態。

尤其最近這幾年的世界,似乎變得特別厲害。筆者一位認識多年的設計機構朋友,台創中心總顧問張光民先生,在一次聚會交談中提到說:「如果你以不變應萬變,你就死定了。」張兄一向溫文儒雅,但一提到這世界的變,口氣卻是如此斬釘截鐵,可見這眼前這場世界的變動有多大、多廣、多深。只是他講這句話的口氣雖然堅決,臉上卻又帶著幾分無奈,似乎面對眼前這場時代的巨變,還有幾許猶豫不決:是要確定?還是不定?應該接受?還是抗拒?

創作觀念在改變…

記得筆者十七、八歲剛從埔里小鎮到台北都會的時候,當時知識界和藝文圈充塞二十世紀現代主義的思緒與氣氛,文藝人談的是「本質」,創作人強調的是「純粹」。現在二十一世紀的後現代時期,大家流行說「多元」,從學術界到專業圈都在喊「跨界」;過去設計師口口聲「idea」,現在的創意人全身上下要「有型」。

以前到畫廊,面對一件藝術品,你可以主觀提出自己的看法做批評(critic),現在你只能客觀敘述(describe)眼前這幅畫作,頂多是持平論述(discourse)─盡量引述權威刊物的現有說詞或參佐有力人士的相關說法。過去的創作觀念中,優秀的作品有一定對錯高低的絕對(absolute)水平標準,現在的創意思緒裡,則強調相對(relative)參考不同口味呈現。

●以前的(平面)設計師就像筆者一副嬉皮不拘的樣子(左邊)。現在的創意人講究有型,如果沒辦法像我兒子(右邊)滿臉腮鬍,至少也要買副圓框眼鏡或戴一頂老式洋帽

●紅極一時的黑莓(Blackberry)手機,為了緊抓高階白領族群傳統優雅的使用習性,不只堅持打字機型的QWERYY鍵盤排式,還延續大哥大式的實體字盤。把自己限制在「新工具解決舊問題」的舊圈圈,現在幾乎已經從全球的新制手機市場消失了

設計專業也跟著轉變⋯

自從上世紀八○年代出現的個人電腦啟動設計硬軟體的發展與使用,徹底改變東西方數百年來各種設計行業的運作模式。尤其完全顛覆二十世紀現代平面設計的工作形態之後,今天許多人都在懷疑,設計這項專業(或行業),還有什麼是沒有改變的?

設計是有一定功能和特定目的的專業職能,設計的功能執行,必須依靠一定水平的專業知識、職能技術及操作工具。這些與設計息息相關的知識、技術與工具的改變,會直接決定設計的專業性質、職能水平與工作方式。而設計解決的經常是與普遍大眾有關的社會文化問題。社會文化的認知變遷和生活方式的好惡轉移,都會間接導引設計專業的發展走向和影響設計行業的運作模式。

只有透過專業領域直接變異因子的分析檢視與社會文化間接發酵因素的整合觀察,才可能看清眼前混沌不明的設計世界。我試著從決定設計專業本質的因子和影響設計文化的因素兩大主軸的變異與發酵,列出四組改變設計行業現況及其導引設計專業發展的解析評述:

一、從知識連續到技術斷裂

過去的時代是行業技術漸次成熟,專業知識堆積累進的時代。舊世代與新一代的作業技術與操作法則,是新舊傳承、代代連結的演進模式。

在我剛出道從事設計這一行業的時候,幾乎所有專業上的認識,都是一點一滴跟從前輩設計師們學習和觀摩得來。而且絕大部分前輩設計師的大多數技術和工法,都是可以連續好幾代,往後面的新人持續傳承下去的同樣東西。一般認為年長的「功夫」比年輕的好,因為他們是「老經驗」,跟「酒越醇越香」及「薑是老的辣」的道理與說法類似。這種尊老敬賢甚至厚古薄今的風氣,不只是專業職場的社會文化習慣使然,更有專業科技本質差異的制約必然。

其實從十九世紀末機械工具的使用到二十世紀科技技術普及時代所發展的「新進」工具技術,其實都只是在解決前面「舊存」的問題。而且這種新工具解決舊問題的模式,甚至到本世紀(二十一世紀)初都還是同樣的情形。譬如1980年代出現的個人電腦,主要運用在文書處理的工作,機盒裡面都是靜態的電路模板,沒有機械物件做空間的動態運作,但因為這種新工具做的還是傳統打字的舊事情,過去為避免打字機字型金屬枝條飛揚互撞而設計的字盤樣式,因此被繼續沿用到電腦輸入的鍵盤設計,即QWERTY的鍵盤佈局。甚至到1990年代手機出現的初期,許多專業人士還是習慣使用有QWERTY鍵盤的手機,最有名的就是紅遍一時的黑莓(Blackberry)手機。這種「新工具解決舊問題」的情形,一直到網路出現觸控銀幕手機盛行之後,整個科技使用的趨勢轉向「新工具解決新問題」的世代之後,才告一段落。

在連續的世界裡,知識是一代加一代的線性累積,做久的比剛做的有經驗,年紀大的比年紀小的有學問,所以要聽老人言,否則吃虧在眼前。但現在的電腦數據時代,講的是壞斷(disruptive)的科技、突斷(abrupt)的知識和爆斷(eruptive)的觀念。簡單說,過去的世界是連續的,現在的環境是斷裂的。在斷裂的環境裡中,過去慢慢「累積」的很多經驗,可能成為眼前要做快速轉型的「累贅」;深厚堅實的舊學問,反而成為探索新知識的絆腳石。

過去強調「百年老店」的堅實企業,現在要挖掘的是新創的「獨角獸」產業;以前我們是踩在巨人的肩膀上繼續前進,現在是巨人的背影擋住他們的去路。

二、從資料寡佔到資訊泛濫

筆者進入平面設計和插畫這一行的七○年代到八○年代之前,國內的設計專業資訊和平面設計資料都很缺乏,國外進來的大多是二、三手的轉印資料。如果有原文書籍,也不會出現在大眾接觸得到的一般書店(沒有幾個人看或買得起外文書),主要透過幾個跑單幫的外文書籍進口業者,三不五時抱著厚厚一疊原文圖書,跑到廣告公司的設計部門(那時候幾乎還沒出現平面設計公司或設計師工作室)(見註1),與設計人員直接面對面介紹兜售。

在這麼一個資訊落後、資料匱乏、對外交流管道閉窄的時代,誰比別人更先一步接觸到較先進的資訊或更多的資料,誰就擁有比較強勢的專業實力,提升自己的設計水平,他的專業認識、行業常識和技術知識,就比其他沒有這些資料管道,未能接觸到這些先進資訊的同儕,擁有更新、更廣、更深的專業成長空間與工作發展的高度。

筆者個人出國前,就是靠比別人更多外文圖書閱讀,從中吸取當時比台灣更先進的歐美日等專業設計資訊及資料並加以消化,再轉化到自己的設計創作作品。在八○年代初期,前後短短幾年之間,在台灣平面設計圈也算闖出了一些名號。

但二十一世紀的今天是全球自由旅遊及國際資訊活絡交流的時代。過去在台灣,只有特定人士透過特殊管道才看得到的資訊,現在只要有錢有閒就買得到,要多少有多少。過去一般人出國觀光聞所未聞,出國留學關卡連連;現在只要付得起學雜費,不怕沒國外的學校唸。尤其在網路四通八達的今天,不只從一般生活常識資訊到專業知識資料,都有無限龐大的供應量和多元開放的取得管道,就在彈指之間,源源不絕,連連不斷。

事實上,我們已經從過去資料匱乏的時期,走到現在資料過剩的時代;從以前資訊侷限的區域性,邁入當前資訊泛濫的全球化。過去壟斷資訊就是掌握金礦,可以直接變現為創作財富;現在擁有資料,只是屯積材料,必須再做智能加工並進行創意轉化,才能成為可以擁有的智慧財產。少數創意人寡佔資料,獨霸創意的時代已經過去,現在我們面對的是資訊泛濫,創意泛散的新世界。

●「百年老店」觀念下做的大同電鍋,當我太太嫁妝並跟隨我們全家到美國,再從美國回到台灣,整整超過40年,每天都在用。現在工商業流行的「計劃性報廢」(planned obsolescence)設計策略,使用易損壞的零件,修理費高於置換費用,外形升級導致舊產品老土,誘導脅迫消費者不斷花錢汰舊換新

三、從專業高牆到行業矮籬

在過去行業別分明(但知識和技術都不太專業)的時代,很少人學的是一行,做的是另一行的情形。就平面設計這門行業而言,基本上都要科班學校畢業才會來做這種事。更早之前,還沒有「設計」科系的時期,至少也要美術科系的人,才有底子做「美術設計」的工作。

其實,縱然美術科系畢業的人做設計工作,有些還是會有所做非本業的耿耿於懷。筆者一位師大美術系畢業的前輩學長,跟我同樣曾經在國華廣告工作的韓湘寧就曾說過,美術系畢業的人到廣告公司做設計就是「下海」。果然在國華廣告待沒多久,他就決定「從良」,離開台灣廣告界,跨洋出國到紐約當一個純粹藝術家。

過去一切要靠手工描繪的「美工設計」時代,美術相關科系的繪畫訓練,是手繪廣告設計稿的起碼技能條件。現在有了電腦,許多過去需要大量和熟練手工的美工技術,已經被電腦硬軟體所取代(如Photoshop取代噴修、Illustrator淘汰針筆、InDesign做打字完稿);過去只有實務工作經驗的人才知道的產業技術及一大部分國外才有的先進專業知識,現在都一一曝光在網路搜尋的無限可能。(見註2)

在這種專業知識曝光在大眾環境,以及行業技術落入一般人手中的時代,只要有心,願意付出時間和精力,連一般老百姓都可以學得有模有樣,非本科系或旁系畢業的人,轉業成功的機會也大大的提高很多。有些隔行轉業的設計人,甚至進一步發揮非科班出身或非本系習性的思考模式,為設計領域注入新穎的創意思維和表現手法。

過去不同專業領域的人士,經常會視他領域的工作為「隔行如隔山」。現在電腦硬軟體科技,幫忙拆除不同領域之間的圍牆,只要運用得當,妥善融合,不同領域的他業專才素養,有時比固定領域出身的設計人,還更有「看山不是山」的創見與作為。(見註3)

這種不同專業之間的隔離,從原來的高牆壓低為矮籬的情形,不只來自外在科技工具的壓力所致,也有來自專業本身內需的張力使然。尤其是從對二十世紀過度「專業化」分工,造成專業與專業之間的隔閡及個業與個業的整合失調的反彈現象。現在的工商產業開始強調產業之間的事前協調、事中整合及事後會診的跨產業合作,以及設計學界跨領域知識交流和設計教育跨科系教學的推廣,都會繼續壓低專業高牆和不斷吹散行業矮籬的潮流力道。

●數據化和個人化的專業化硬軟體,不只消滅傳統手工描繪的設計技術工具,也消除專業、旁業與業餘的設計職場生態

四、從設計精英到創意素人

過去有聽過「素人畫家」,但似乎還沒聽過有「素人設計師」。是不是當素人畫家比較容易,我不知道,但顯然不是人人都可以當設計師,至少過去的情形是這樣。

過去專業與庶民嚴格分際的時代,每一種行業資訊的流通,基本上只會停留在該行業的圈內,很少會往圈外流散。不只專業的工作,一般人不會做,專業工作的內容環節,一般人也無從知曉,絕大部分的職業用語,也只有從事該行業的人才聽得懂。

現在的傳播媒介,逐漸朝自由化、民主化、公開化的走向發展,不只一般生活資訊的流通不再受限制,許多特殊專業資料也呈開放形態,原本限制在圈內的資訊,也跟著溢流外現在街頭坊間。過去只有專業人士才知道的行業術語,現在一般人只要有心,透過特定管道或公開媒介的灌輸與洗禮一段時間之後,照樣可以朗朗上口。現在坐在咖啡廳,經常可以聽到隔壁桌的歐吉桑和歐巴桑,高談歐幣美元的交易行話和闊論生技晶片的專技用語。(見註4)

過去筆者跟一般人介紹自己是做「設計」的,無論我再怎麼說明解釋,對方不是年紀老一點的認為我在畫「看板」,就是年紀靠近一些的以為我是做「裝潢」。但現在與陌生人才剛碰頭接觸,對方馬上看出我是一個搞「藝術」的。如果進一步說我是做設計的,對方幾乎可以馬上接口說出,從「廣告設計」、「平面設計」、「產品設計」、「網業設計」一直到「logo設計」和「品牌設計」,幾乎連我自己都記不太完整的設計行業名稱,都被這些老百姓們順口溜似地,一一點了出來。

當「設計」這個字眼從過去一般人的混沌矇懂,演變到現在的人人可以朗朗上口,說明設計這個專業概念,正從原本高不可知的境界滾降下來,逐漸成為凡間一觸可及的生活觀念。連帶地,設計這個專業職能,也將從過去由只有少數經過特殊訓練的人才能從事的行業,逐漸成為只要透過一般性的學習,人人都可以能做的一般性工作。甚至機關行號員工及家庭大小成員,都可以透過個人電腦附建的套裝硬軟體,偶爾插花玩票,搞幾張「看起來像真的」設計作品。過去只有少數人有能力做「設計精英」,現在人人都可以當「創意素人」。

●註1:陳敦化、江泰馨等人,是極少數獨立開設設計公司的前輩。堪稱「台灣識別設計之父」廖哲夫的楓格設計算是新時代平面設計公司的先河。(就算這樣,當時的楓格設計還是得兼營室內設計才能「養家活口」)而我自己在八○年代初設立的「王明嘉設計工作室」,可能是國內第一個用工作室(studio)這個字眼做平面設計場所的名稱。至於更早之前短暫使用過的「妖風設計」,那可以算是我個人很早就在挑逗台灣設計思維的反骨行徑。

●註2:顯然網路無窮無盡的全面性資源,一方面替代傳統百科全書有限資料的逐條查看,另一方面卻也變成無窮無盡搜索的茫茫資訊大海。所謂「太多的選擇,等於沒有選擇」,這也是為什麼,在這麼幾乎什麼設計科目技能,都有人會舖設上網的時代裡,還是有人會來上我的王明嘉字體修院的課程。許多學員還說幸好有來上過我的課程,因此才沒有被網路上五花八門的網站說詞,搞得昏頭轉向,無所適從。

●註3:有一位曾經上過我的王明嘉字體修院多堂課程的學員(知名書籍封面設計師黃偉鵬),是圖書館系畢業,原本在出版社做文字編輯工作。由於興趣使然及經常接觸書籍美術設計事務,而產生對封面設計的興趣,轉而向平面設計做發展。由於電腦桌上排版設計硬軟體的完備發展,一方面解放了他大部份手工描繪技術的不足部分,另一方面讓他可以集中心智,做文字內容的深化闡釋,並轉化到視覺形式表現的創意發揮。在轉換跑道的短短幾年之間,就成為台灣書籍封面設計圈數一數二的高手。更由於上過我開的字體課程(先上車,後補票),他對於西洋字體的認識與運用,有些地方就是比一般平面設計科班出身的設計人更見深廣,創作出來的封面設計作品,也比一般泛泛平面設計的浮光掠影,更有深度闡釋與另類表現的發揮。

●註4:我在2000年左右,曾經接受一家台灣大金融機構的美國人客戶委託,描繪了一系列有關期權(option)運作的圖表。這位美國人專長的期權金融項目,在當時的台灣不只沒有人聽過,也沒有人會操作,連當時聘僱他來台的金融機構也還搞不太懂。今天,走在菜市場,聽到提籃買菜的阿媽阿婆,妳一句「期權這個」、她一句「期權那個」,已經是司空見慣,見怪不怪的事了。

設計創意

2025-10-17

經典字卡全球首創台灣限定

由王明嘉字體修院規劃設計的《經典字卡》是全世界第一套以卡片形式和名片尺寸印製的西洋字體樣本,打破傳統書冊式字體樣本的限制與不便,可以做優質紙本印刷的精微字形識認和同時多卡比對的精準字體選用,更是彌補電腦銀幕字形細節粗糙和手機字體漂浮不定的缺陷。《經典字卡》是由真正字體行業工作者,將深邃微妙的字體專業知識做傳承提升和革命轉化的成果。本刊特別專訪作者王明嘉談談出版這套字卡的目的及緣由,以及能提供設計師哪些創作靈感。

Q1:你為什麼設計製作發行這套《經典字卡》?

A:我在美國讀書和上班時期就養成隨時隨地識認比對字體的習慣。除了公司和家裡塞滿各造字廠的各式各樣厚厚成冊的字體樣本,我出門時背包裡也都會塞放一、兩本單薄簡便型的字體樣本,方便隨時隨地翻閱比對。回來台灣之後,自己開設計公司,經常要出門接洽設計事務,攜帶厚重或好幾本簡易字體樣本非常不方便,因而心萌製作一套可以簡易查閱比對又可以彈性份量攜帶的字體樣本,這就樣著手規劃設計並印製了名片形式和大小尺寸的《經典字卡》。

Q2:都已經全面進入到電腦網路時代了,為什麼還要使用紙本印製的字卡樣本?

A:字體是視覺平面設計這行最深邃的專業階段,字體造形的微妙筆劃細節和字體編排的深邃知識文化,沒有十幾二十年以上經歷的設計人很難踏入字體殿堂的一步。我是全世界第一批使用麥金塔電腦的專業平面設計人,也是最早在美國專業造字公司工作過的台灣設計人,當然知道電腦的方便性,卻也更明瞭在電腦和手機螢幕上觀看字形的粗劣浮光掠影印象和漂浮不定的觀看心態模式,所造成的字體膚淺認知和字形的粗糙表現現象。字體的認識與知識,必須建立在文字體形和筆劃細節的認知基礎之上。只有在穩定和肯定的印刷紙本上,字形的體式和筆劃的細節,才可能做精微細緻的比對識認,字體的認識、常識、知識才得以穩定、準確、長遠地成長茁壯。

●左圖:由王明嘉字體修院規劃設計的《經典字卡》,是全世界第一套以卡片形式和名片尺寸印製的西洋字體樣本

●右圖:就像色票是平面設計人必備的專業工具,字體樣本是字體師不可或缺的字形檢索挑選工具。只是傳統的字體樣本繁多厚重,大小不一,不只收拾不易,使用也麻煩。王明嘉在美國當設計指導的牆面書架上就是一整排大小厚薄不一的字體樣本,每次找完字體,都是翻閱堆疊滿桌的景象。有了經典字卡,不只形式短小輕便,還可以隨意組合比對。現在無論在家用餐或到咖啡館喝茶,就是這樣隨手隨機抽出字卡,一邊享受餐飲,一邊比認賞析字體,字體專業能力素養,也就這樣在日常生活中,一點一滴地不知不覺跟著成長茁壯

●左圖:每一字卡都標示西洋字體界公認的字體挑選三大要件-可讀性、辨識度、灰色調的評比。設計者可依設計品的內容閱讀、字體辨認、色調紋理的特殊需求,做最精準適性的字形選擇依據

●右圖:綜合古今最主要的字體分類方式並配合最簡明字體造形邏輯整理出來的字體分類索引。攜帶一盒《經典字卡》等於掌握一部西洋字體的簡史族譜及人類字體造形邏輯的縮影要義

Q3:為什麼選這120款字體?

A:西方字體行業向來遵循著古道行規,每個時代雖然都有新款字體的出現,但絕大多數真正專業的造字,都是選擇變異細微,變化漸次的模式。縱然偶爾有新創字體,也大多選擇在某舊有字形款式為創作基石,稍做體型微調或筆劃細節更異。西洋字體將近600年造字歷史,累積上千款的正規字體,但基本上離不開十來類的筆劃類型樣式和上百款代表各類型的重要字體。而《經典字卡》精選從15世紀至今最重要的120款代表性字體,涵蓋所有代表性正統字體及當代精英新創字體的類型款式。

Q4:很好奇這樣以卡片形式做排列組合演繹專業識認的工具,應該會有許多意想不到功能,可能很難從眼前的接觸了解全貌?

A:不錯。我原本只是單純要做一套給自己用的傳統字體樣本替代方案,沒想到字卡印製出來用一陣子之後,發現許多以前使用傳統字體樣本及在電腦手機操作所沒有的精彩功能效果。其實,《經典字卡》不論做為專業實務設計的篩選字形工具,還是做為學校設計教育的字體教學教具,都有很驚人和微妙的功能效果,不是在這小小篇幅的三言兩語可以說明示範。因此我有特別推出“購買40盒以上,王明嘉親自到學校班上帶動示範使用”的推廣活動。雖然這樣活動不只限於大台北地區,但外縣市學校的購買邀請,必須請加付交通費用。

Q5:最後想問你,經典字卡只有在台灣賣售嗎?售價費用多少?如何購買呢?

A:是的,目前並沒有對外發售,只有台灣的設計界同好有機會購買得到《經典字卡》。單盒售價900元(+50元運費),5盒以上每盒850元(免運費),10盒以上每盒800元(免運費),15盒以上每盒750元(免運費),20盒以上每盒700元(免運費)。有意購買者請上王明嘉臉書私訊或是電郵聯繫:stmk@ms54.hinet.net。

無論是做為實務設計案件的字體挑選,還是學校字體設計教學的教材輔具,《經典字卡》都是識認微妙字形體型筆劃和養成深邃字體素養的最佳選擇。

●根據經典字卡的字體分類索引,設計者在初步選定心儀的字體之後,還可以進一步比對選擇同一類型內其它更細微差異的字形,更精準傳達設計品的內容意涵,更微妙表現設計品的形式特質

(1)120張經典字卡囊括西洋字體史上最具代表性的重要字體。經常重複使用這120款字體,等於完整熟悉西洋各式各樣字體特質和字形特徵。面對眼前看似成千上萬的字體款式,就可以胸有成竹地選對字體,做好字體編排設計。(2)正面大字印刷,清晰完整的全部字母及數目符號,一覽無遺地呈現每款字體的體形樣貌特質與筆劃細節特徵。(3)背面以內文閱讀的級數、行間、欄寬植字編排,可以預先檢視每款字體實際版頁編植之後的內容閱讀順暢與版面視覺性格表現的參考價值。(4)名片型尺寸,方便隨機抽卡與設計稿件做最近距離的比對,掌控字體選取的精準度與適用性。無論整盒放進背包,還是挑選數張預選的字卡放在衣袋,隨身攜帶,隨地比對,隨時成長選字、用字、賞字的專業素養。(5)字體家族名稱與延伸字形稱謂以不同粗細筆劃的字形標示。名稱資訊扼要完整,稱謂邏輯清晰明確,是鍛鍊專業字體素養必經認字、識字、識字階段的必備工具利器。(6)17項綜合整理古今最重要的字體分類方式,配合最簡明字體造形邏輯的字體分類索引,一盒《經典字卡》等於西洋字體發展的簡史族譜及人類字體造形邏輯的縮影要義。(7)每張字卡都有依字母順序做數字編碼,方便字卡快速依字母順序排組整理,加速字體名稱的檢索,方便字形的索尋,強化“認字記名”的字體專業鍛鍊。(8)有史以來全世界第一套針對字體挑選的三大要件:可讀性、辨識度、灰色調做精確分析,並用簡明易懂的符號逐字體逐項目評比標示。任何人都可以在最短時間內挑選到最理想適用的字體

設計創意

2019-10-05

設計的陽光空氣水

跟筆者同樣有些人生經驗和專業歷練的人,可能都會有這種的感覺:在這麼科技快速推進和社會文化急遽扭轉的時代,很多事情都有很大變動的同時,又會覺得某些事情,其實還是跟以前差不多,沒有什麼改變。以前的俗話說:「天下事無奇不有」,現在的工商社會流行說:「唯一不變的就是會變」,兩者所說的都是世界不停在變的現象;但西洋世界向來卻有這麼一說:「太陽之下無新事」,指的又是天底下的事情再怎麼變,萬物的本質道理和事物的運作原則是不會改變的。

人生會變的事,不用筆者多講,大家都知道,也都經驗過,見證得到;設計專業會變的事,筆者在上一期的專欄文章裡,也做了一個小小的系統性分析與解讀;至於坊間書報文章和網路傳閱PO文裡,無論就普遍人生或針對專業生態,也都有無窮無盡的討論材料。只是在這些無窮無盡關於「變」的事實(facts)現象談論當中,好像極少看到或聽到「不變」真理(truth)的本質論述。

因此,在這一期的文章裡,筆者比較有興趣探討的是天底下是否有那些事物是不變的?如果有,那麼設計這個專業世界,特別是平面設計這種行業,是不是也有類似的基本不變的事物情理?

●一個廣告案或設計品的問題(problem)界定及其解決方案的發展過程,就是要先要把眼前龐雜又零亂無序的相關事項,擬定成為一個明晰的概念(concept)。概念就像一個大的驚嘆號,做為往後創意(ideas)

●自然界萬物的問題,有長久演化的自然解方,人類匆忙遽下論斷的設計,卻往往產生違背自然法則的問題而不自知。現代的產品造形語意學,要求設計物品本身的形式就必須散發正確使用的情境。左圖的左右門把都是「拉」的隱喻形式,左「推」右「拉」的文字標示只是增加推拉之間的認知負擔與操作混淆。右圖則是正確有效的設計,形式本身的強制功能(force function)已說明一切,連文字標示都可以省了。

萬變不離其宗的設計本質

一個人要在這個地球上存活,如果說還有什麼是絕對不可或缺的,筆者想了想,好像有三樣東西是從以前到現在都是不變的,那就是俗話說的「陽光、空氣、水」。人類對這三樣東西的必要性,是不是永恆不變,筆者可能無法提出自然法則的科學論證,也不想用一大套的哲學道理來推論斷言,但筆者可以從每個人日常生活的普遍作息實況看出一個梗概:一個人再怎麼宅男,偶而還是要出來曬曬太陽;游泳時無論你再怎麼會憋氣,嘴巴鼻孔閉塞個三、五分鐘,已經是超人才有的能耐;家裡可以沒電、沒瓦斯,就是不可以沒有水。

如果說科技再怎麼進步,環境再怎麼更異,日常生活中還是會有像陽光、空氣、水這種不變需求的事物,那麼現代設計這種專業,在經歷了過去三、四十年的科技、社會、文化變動的洗刷之後,尤其是平面設計的這門行業,在經過八零年代中期出現的個人電腦桌上排版硬軟體的取代衝擊之後,是不是還剩有如一般生活中,類似陽光、空氣、水這種不變的事物長存下來?

一、「解決問題」是設計賴以維生的空氣

筆者在上期的文章有提過,目前全球的工商社會都處在一個壞斷(disruptive)科技、突斷(abrupt)知識和爆斷(eruptive)觀念的時代,三天兩頭就冒出新奇的科技產品和隨之異化的消費市場。每一個廠家都在忙著趕上創新的產業潮流,許多企業關心的是如何在千奇百怪的網路世界,搞出一個接一個爆紅的話題;每一家設計公司就跟著這樣快速變動的潮流,像無頭蒼蠅一樣忙的不可開交,甚至幾乎要窒息。至於這些網紅話題的當下意義和往後的可能後果,似乎已成為廠商客戶的次要考量,當然也被設計公司和設計人先置之腦後再說。

但是一般工商業界就是有(設計相關的)問題,才會找到設計公司,或許客戶不那麼文縐縐地說「解決問題」,也許設計公司用另外的字眼描述他們的工作目的,但兩者實際行動上,都是在朝「解決問題」這樣的目標做同樣的事。比如一個廣告公司的創意總監或AE,從客戶那邊聽完簡報回來,第一件事就是趕緊邀集大夥討論,試圖為整個接案凝結一個概念(concept),目的就是在界定並確立整個廣告案(或設計案)的核心問題,然後再針對這個核心問題,去搜尋出相對可能的解決方案,這些可能解決方案的搜尋過程,就是創意發想(ideation)或簡稱創意(idea)的過程。

由此可見,一般設計人經常掛在嘴巴講的idea,並非只是為了個人表現的創新想法,而是為了達成concept交附的核心問題任務,試圖找出可行的解決方案。

從整個設計的本質功能來說,人類之所以須有做「設計」這件事情,基本上是因為有問題(problem)在先,必須想辦法給該問題一個適當的解決方案(solution),並且這個解決方案經常是在問題發生的時空之際並不存在,因此必須想辦法取得該解決方案,而這個「想辦法取得解決方案」的需求,大概就是設計發生的普遍原因。因此過去在設計學校(尤其在國外的設計學校),問到設計的本質功能時,最標準的答案大概就是「解決問題(problem solving)」。

因此解決問題這種事,不會因為時代變異或因為科技更新,而有所改變或甚至廢止。能否解決問題永遠是判斷一個設計案件的終極價值,甚至是決定一件設計作品有無必要存活的必要條件,如同空氣是決定一個人能否立即活下去的首要條件一樣。

總歸一句話,設計就是要「解決問題」!

●「創意」這個字眼在國內幾乎就要取代「設計」這個名詞,「文化創意產業」更是在亞洲各國燃燒蔓延。筆者和唐聖瀚去年到北京參加一個漢字設計會議,結果他上台都在講文創產品。會後大陸人士和南洋國度的文字專家都圍繞著他,請教文化創意產業的經驗,把文字設計的聚會主題丟到腦後。

●筆者幫Paul Rand製作賈伯斯的NEXT標誌時,親眼看著大師拿幾張隨手取得的紙片,在上面塗畫簡單幾個字母,左擺右放,翻來覆去之間,就有源源不絕的造形樣式出現(右圖)。筆者為華納子企業設計的WHALE MUSIC標誌(左圖),其實是偶然兩個字母排列疊合之際的意外造形。讀者如有興趣挑戰是那兩個字母的疊合,可以E-mail你解讀的圖示給我(stmk@ms54.hinet.net),可以考慮在下期揭曉。

●以前的人視藝術家為天才,近代有創意為後天培養之說。最新有關創意的論述,認為人人可以有創意表現的機會,強調人與環境的互動激盪,尤其注重初期形塑階段如水般隨機碰撞的流動性(fluidity),反而把創意價值的原初性(originality)和創意成就的精實性(deliberation)擺在後期凝聚定形的階段。

●美可以有很多類型,美感的形式更是無窮無盡:有簡約呈現和親切可人的「小確幸」美感,也有內斂莊嚴的大格局美感。筆者設計的國家衛生研究院標誌,就在評議委員們一致同意「看起來非常美」的一句話,把該標誌設計要求融合美式國家型研究機構和歐洲歷史悠久醫學文化的形象一舉呈現到位,全員通過該標誌的設計提案。美感的神秘威力,不容在設計輕易忽視。

二、「創意」是設計突出重圍的活水

這幾年「創意」兩個字,已經成為台灣街頭巷尾最隨處可見的字眼:從創意服飾、創意髮型、創意廚房、創意糕點…到創意洗車,幾乎凡是人工(artificiality)可以介入的人事物,都可以冠上「創意」這個字眼。甚至連「文化」這個原本含有古老意涵的字詞,現在也可以跟有強烈新穎意味的「創意」連結在一起,構成所謂的「文化創意」。「文化創意」不只一開始由學術界從英歐國度引進台灣大學的設計相關系所,然後推廣到國內的創意圈、文化界,現在連工商企業界的人也說的如數家珍。十幾年來在整個台灣島被炒熱的「文化創意產業」,不只後來跨海燒到大陸對岸,現在還一路「南向」往越南、泰國、馬來西亞的南洋國度繼續延燒下去。國內可能每一家設計公司或設計工作室的個人,或多或少都有過在文創產業軋一腳的念頭,而且過去做設計的稱自己為設計師,現在則流行說是創意人,怪不得「創意」這兩個字,現在儼然成了「設計」的代名詞。

雖然「創意」這兩個字(或概念)到目前發展的整個情況搞得有些過火,但這種從上層架構的創意人士到下層分佈的企業商家,以及從正統創意專業的設計創作到一般百姓新奇好玩的全民參與,其實也反應「創意」是人類內存的普遍基因及人人可以參與的共識行為;一般人的喜新厭舊和專業者的創作更新,可以說都是這種創意基因的行為展現和成果呈現。特別是在一個急速變動的時代,透過創意開發新穎的事物,滿足不停更異的消費口味,更已成為現代工商設計越來越吃重的重責大任,已經是設計界普遍接受的事實。

現代社會的生活水平提高,很多類型的問題解決方案,除了在確保基本的生存活命之外,還要進一步追求多彩多姿的生活情趣和提昇豐潤美滿的生命意義。更由於時代進步引發越加複雜的問題成因、過程與後果,相對地,現代的設計案件,經常不只是單純地、機械似解決一個從客戶那邊所丟過來的死問題。加上個人電腦普及的硬體方便和軟體易學的工作環境裡,很多設計(尤其是平面設計)的工作都可以在客戶的辦公環境內自行處理,因此絕大部分都是很特殊的問題,才會找到設計公司來尋求解決方案。當然這類特殊的設計問題,往往就會要求相對的特別解決方案,而要找到這些特別的解決方案,就須要有很特殊的創意。

更何況嚴格講起來,一個只須要機械似解決問題的設計,就像已經知道答案的問題,只有索取答案的需要,沒有搜尋答案的必要,等於不須要設計,最多只能叫做工程(engineering),還稱不上設計(design)。因此,真正稱得上是設計的,不只是要解決問題,而且還要巧妙地解決問題,而這個巧妙解決問題的關鍵就在「創意」這兩個字身上。

現代專門研究創意的理論,經常會環繞在幾個項目,做為創意人的性質指標如:流暢性(fluency)、彈性(flexibility)、流動性(fluidity)、原初性(originality)、精實性(elaboration)…等等。在這些創意特徵性質當中,又普遍認為流動性最為重要,而且大部分的論述裡也都用「水」來做比喻,認為一個流動性質明顯的創作者(設計人),其創作思緒就像流水一樣,會隨著環境變化而變化,隨時隨地因應需要做調整、修正、吸收,甚至拋棄。這種用水來強調創意流動性質的比喻,剛好與本文陽光、空氣、水生命三要素中「水」的不變重要性比喻不謀而合,同時也指出,設計在與工程同樣「解決問題」本質功能上,設計更要有巧妙解決問題的附加值貢獻。

總歸一句話,設計不只要「解決問題」,設計還進一步要求「有創意地解決問題」!

●美感普遍存在自然界的動植物和人類社會之間。「孔雀開屏」不只是孔雀展現男性魅力的外在美,更是孔雀這個物種能否繼續吸引異性,做代代繁殖的內存機制。以前古人鑄造槍劍的繁複飾紋和現代刀品設計的造形樣式,都是美感價值與實物功能不分離的設計本質呈現。

三、「美感」是昇華設計價值的陽光

有多一些設計評審的人可能都會有過這種經驗:有些設計作品可能沒什麼明顯要表達的內容意念,也看不出有什麼特別出奇致勝的創意表現,但看起來就是很順眼或很美,於是就這樣把它挑選入圍。記得過去參與過好幾屆台灣視覺設計獎評審的過程當中,有好幾回都看到摩斯漢堡的設計品項入圍或得獎。其實摩斯漢堡的設計品,向來都沒有什麼天大的內容意涵,畫的也不是什麼高超技巧的圖繪樣式,但每回送來的作品就是看起來很簡單舒服。摩斯漢堡定位的那種「小確幸」美感,連筆者這種向來對日式設計都有些成見的人,都捨不得一下子把它丟棄一旁,而是先把它放進入圍名單再觀察看看。

很多設計作品的好壞優劣評鑑,尤其是平面設計作品,因為欠缺物質實體的掌握把賞(如工藝設計)和使用功能的操作檢核(如產品設計),往往受觀賞者個人的好惡傾向和當下的直覺感的影響,多過原理原則的根據和普遍恆定的專業理智做評判,就像男女之間的相互愛慕,往往是直覺的美感反應強過理性的條件考量。

設計這種直觀感覺重於客觀理智的評斷現象,在現代設計品的物理功能越趨近似,和設計創意的心理張力漸趨同質化的時代,設計作品能夠刺激美感反應的高低強弱,往往會在眾多同質類似的展示環境中,吸引觀賞者的注意,左右評鑑者的印象,影響該件設計作品能否脫穎而出,甚至決定一個設計物品往後在市場上成功或失敗的關鍵要素。

愛美是人類與生俱來的本能傾向,已經是不爭事實。其實不只人類如此,其實動物也是一樣,甚至連植物都有這種美的傾向現象。而且這種美的傾向本能,根據科學研究,不單純只是外在裝扮展現的表層現象,對很多動植物而言,有些美感的展現,更是攸關該物種能否繼續生存傳遞的必要作為。比如公孔雀四散擴張的龐然尾羽,並無生理功能的必要性,甚至會在危急情況下產生不須要的風阻與碰撞,妨礙迅速逃生的需求。但「孔雀開屏」的華麗美感,卻是雄性孔雀展現「男性魅力」吸引雌性孔雀的競爭利器。有異性相伴才有繁殖下代的機會,換句話說,這種原本看似無關緊要的「外在美」,卻成為孔雀這個物種能否代代相傳的必要生存條件。

這種表象美感重於實物功能的功能取向,動植物是這樣,人類更是如此。原始時代的人類行徑先不談,過去幾千年來,人類設計過再怎麼實用功能為導向的物品,都或多或少有注入美感處理的設計考量。縱然是一把以割砍物理功能為主要考量的刀劍,無論是出土古物,還是今人鑄造,從來沒有完全只以刃利和把握的物理功能做為單一考量:古劍上的飾紋或許參有宗教神祇的考量,往往都是極其繁複的飾紋圖樣,現代刀劍的造形與圖案,其實也不遑多讓。

雖然這種美感注入設計的情形,發展到十九世紀有過分繁複裝飾,甚至造成表層偽飾(veneer)的流風,以致於到二十世紀初,被現代主義的設計思維視為設計的罪惡(sin)。但二十世紀現代設計排斥的是(過分)裝飾,而不是美感,而且許多現代主義的設計品,不只不排斥美感,甚至比之前十九世紀的裝飾時代,更注重美感在設計作品的勇敢呈現。目前全世界消費市場,以外形樣式為號召的產品已經多到不勝枚舉,讓美感價值擔負唯一賣點的設計也早已經不是新鮮事。

以前的知識人喜歡講實體本質,現在東西方世界都注重象徵外表。美感這種以外形為主導的感覺概念,就像陽光照射所散發的耀眼活力,豐富設計作品的吸睛魅力,正在從過去旁枝附帶的陪襯角色,逐漸成為推動設計風潮和引領創意趨勢的領頭羊地位。無論你是舊時代的設計師,還是新世紀的創意人,美感在過去一直影響一件設計品的感覺價值,在可見的將來,美感對設計的重要性不只不會稍減,而且更會往更高層次的象徵價值繼續提昇。

總歸一句話,設計就是不只要有創意地解決問題,設計的最完美的要求,就是要「有創意又有美感地解決問題」!

結語

地球會繼續運轉,世界會繼續變動,科技會繼續更替,設計人在向無限未知挑戰的同時,更要有厚實雜紮根的本質認識。就像陽光、空氣、水是人在地球上生存必備的生命三要素,「解決問題」、「創意」、「美感」就是設計人在設計專業人生,在面對瞬息萬變的設計世界同時,掌握萬變不離其宗的不變設計本質的三件方位指針。

●從歐洲十九世紀維多利亞的室內繁複裝飾,到二十世紀前後的美國汽車表皮偽飾(veneer),一直到二十世紀現代主義後期的德式簡樸造形,再由二十一世紀的蘋果推到極致的極簡樣式,都只是裝飾的有無多寡差異,仍然不離人類設計美感價值的本質功能需求。

●「解決問題」、「創意」、「美感」就是設計人在設計專業人生不可或缺的陽光、空氣、水。三者不只是交互運作,完成設計解決問題的本質使命,更是相互循環,提昇設計巧妙地有創意解決問題的至善呈現。

設計創意

2019-08-05

面對瞬息萬變的設計世界

從筆者上次(2004年)開始在《設計印象雜誌》寫「西洋字體演義」的連載文章(一直到2010年),到這次(2019年)再接手寫「有話直說談設計」這個專欄,匆匆十五年過去了。

●封面圖:筆者著作《字母的誕生》及附贈的字母簡史海報

為何寫「有話直說談設計」這個專欄?

其實《設計印象雜誌》的「西洋字體演義」並不是我第一次寫專欄連載,在這之前的1995年,我就曾經在《藝術家雜誌》寫過連續七期的「視覺語言初探」小連載。甚至比這更早一些,我剛從美國回來的時候,出國前的老東家聯合報副刊主任,也是名詩人瘂痃,怕我返台後無聊手癢,特地在每天出版的報紙副刊上,撥出一個小角落當我的小小專欄,名稱就叫「王明嘉現象」,內容隨我決定,形式任我發揮。但「王明嘉現象」其實也就是出國前,我還在聯合報擔任副刊美術主編時,就有的一個零頭專欄的延續,當時叫做「延長線」,也是一個讓我自由發揮的個人小園地。

出國前的「延長線」時期,正是我個人視覺實驗及創作表現的旺盛時期,「延長線」刊載的除了發洩個人思緒精力的創意小品,也趁機塞入一些我從外文刊物閱讀到的國外設計資訊及藝術思維。當時國內有外文能力和英文閱讀習慣的平面設計人還不多,我可能是國內第一個利用「延長線」專欄,向台灣設計界介紹Bob Gill設計作品與創意思維的設計人。國內設計師章琦玫是我在美國讀過的普瑞特藝術學院的學妹,她本人上過Bob Gill在普瑞特開的課,深知這類美歐設計人與設計思維,在東方設計界的欠缺情況及其重要性的程度。(以後如有機會,我可以利用這個專欄來專題討論這類問題。)

回國後的「王明嘉現象」時期,正值台灣社會進入多元思潮和國內設計專業處於混雜觀念的初階數據時代,脫序的社會現象和似是而非的創作觀念此起彼落。我這時期在「王明嘉現象」刊登的作品,雖然仍以設計小品的創意表現為大宗,卻也因此增加了許多人際行為觀察和社會現象批判的主題內容。

至於1995年在《藝術家雜誌》連續刊登七期的「視覺語言初探」系列,則是我回國後在實踐學院教了三年視覺語言的課程整理,並趁機發表將近十年視覺語言思索研究的初步總結。(目前我正在強化視覺語言應用於實務設計與視覺創作的實驗與整理,並偶爾利用王明嘉字體修院開的相關課程,給自己教學相長的回饋與改進機會。)

字體排印(typography)在1990年代筆者剛回來台灣的時候,還是一項相當陌生的專業知識與行業技術。2004年起在本雜誌連載的「西洋字體演義」是筆者個人在國外修習字體設計和從事圖文編排工作的知識與經驗介紹,應該是國內第一次有人以字體為主題,做長篇多期廣泛介紹和深入論述的專欄連載。這些連續刊登將近七年的前半部文章,後來整理成冊並寫成《字母的誕生》一書,2009年先在台灣由積木出版社出版,隔年再由中國的青年出版社以簡體字在對岸印刷發行。

以上前前後後橫跨35年,總共四個大大小小的專欄創作和文章連載,表面上看起來,性質差異極大,內容南轅北轍,形式也不一而止。但仔細想一想,其實都有一個共通的特質:都是以筆者個人親身經歷的認知看法和實務工作的經驗素養,去面對切身的生活環境和真實的專業生態,從中點出表象問題,挖掘底層根由,並佐以創造性的視覺小品,闡述自己有感而發的看法和專業評析的見解 。

35年幾乎佔去一個人半生的時光(命長一點的,也要去掉三分之一)。在這麼長的一段期間,個人會經歷身體、精神、人際關係的人生變化。對事情的看法,有些會堅持加深,有些會修正改變;有的改變大,有的改變小。這些個人方面的堅持加深或修正改變的深淺大小,多少又會反應到一個人對專業領域的認知見解與職涯工作的對應態度。

如果一個人的人生種種會有堅持加深和修正改變,那麼設計專業(或行業),是不是也有不變和改變的地方?從筆者個人實際參與將近五十年的專業歷練,我的確能體會這幾十年來,國際間的設計專業及十幾年來國內平面設計界的變與不變。不過,在「有話直說談設計」專欄的第一篇文章,筆者要先談與整體設計有關的重大改變。下期的第二篇文章,我再針對平面設計的不變部分,提出我的分析看法。先談改變的部分:

●七○年代到八○年代的台灣,開始流入現代美式風格的設計及插畫作品,大量刺激筆者設計的創作實驗(上圖:唱片封套設計)。加上房地產市場火熱,大筆廣告費加上大版面廣告頁,我做的房產報紙稿,不祇任我發揮設計創意,還因此得過不少相關設計獎項(下圖左:台北市美展設計類第三名收藏)

●出國前的「延長線」和回台後的「王明嘉現象」,都是以創意小品闡發個人的觀察與看法。有絕對視覺專業的極端造形表現(中),也有直接社會觀察的無情批判(下)

時代在變⋯

前面提到過去35個年頭,個人的人生經歷和專業經驗必然有所變異之外,其實外在環境的變化更大,整個世界更經歷許多前所未有的變化。尤其在科技應用方面,不只一般人的日常生活,隨新進科技的使用,改變了過去幾十年的作息習慣,專業科技的更新使用,更是徹底改變設計行業的工作方式和設計職場的運作生態。

尤其最近這幾年的世界,似乎變得特別厲害。筆者一位認識多年的設計機構朋友,台創中心總顧問張光民先生,在一次聚會交談中提到說:「如果你以不變應萬變,你就死定了。」張兄一向溫文儒雅,但一提到這世界的變,口氣卻是如此斬釘截鐵,可見這眼前這場世界的變動有多大、多廣、多深。只是他講這句話的口氣雖然堅決,臉上卻又帶著幾分無奈,似乎面對眼前這場時代的巨變,還有幾許猶豫不決:是要確定?還是不定?應該接受?還是抗拒?

創作觀念在改變…

記得筆者十七、八歲剛從埔里小鎮到台北都會的時候,當時知識界和藝文圈充塞二十世紀現代主義的思緒與氣氛,文藝人談的是「本質」,創作人強調的是「純粹」。現在二十一世紀的後現代時期,大家流行說「多元」,從學術界到專業圈都在喊「跨界」;過去設計師口口聲「idea」,現在的創意人全身上下要「有型」。

以前到畫廊,面對一件藝術品,你可以主觀提出自己的看法做批評(critic),現在你只能客觀敘述(describe)眼前這幅畫作,頂多是持平論述(discourse)─盡量引述權威刊物的現有說詞或參佐有力人士的相關說法。過去的創作觀念中,優秀的作品有一定對錯高低的絕對(absolute)水平標準,現在的創意思緒裡,則強調相對(relative)參考不同口味呈現。

●以前的(平面)設計師就像筆者一副嬉皮不拘的樣子(左邊)。現在的創意人講究有型,如果沒辦法像我兒子(右邊)滿臉腮鬍,至少也要買副圓框眼鏡或戴一頂老式洋帽

●紅極一時的黑莓(Blackberry)手機,為了緊抓高階白領族群傳統優雅的使用習性,不只堅持打字機型的QWERYY鍵盤排式,還延續大哥大式的實體字盤。把自己限制在「新工具解決舊問題」的舊圈圈,現在幾乎已經從全球的新制手機市場消失了

設計專業也跟著轉變⋯

自從上世紀八○年代出現的個人電腦啟動設計硬軟體的發展與使用,徹底改變東西方數百年來各種設計行業的運作模式。尤其完全顛覆二十世紀現代平面設計的工作形態之後,今天許多人都在懷疑,設計這項專業(或行業),還有什麼是沒有改變的?

設計是有一定功能和特定目的的專業職能,設計的功能執行,必須依靠一定水平的專業知識、職能技術及操作工具。這些與設計息息相關的知識、技術與工具的改變,會直接決定設計的專業性質、職能水平與工作方式。而設計解決的經常是與普遍大眾有關的社會文化問題。社會文化的認知變遷和生活方式的好惡轉移,都會間接導引設計專業的發展走向和影響設計行業的運作模式。

只有透過專業領域直接變異因子的分析檢視與社會文化間接發酵因素的整合觀察,才可能看清眼前混沌不明的設計世界。我試著從決定設計專業本質的因子和影響設計文化的因素兩大主軸的變異與發酵,列出四組改變設計行業現況及其導引設計專業發展的解析評述:

一、從知識連續到技術斷裂

過去的時代是行業技術漸次成熟,專業知識堆積累進的時代。舊世代與新一代的作業技術與操作法則,是新舊傳承、代代連結的演進模式。

在我剛出道從事設計這一行業的時候,幾乎所有專業上的認識,都是一點一滴跟從前輩設計師們學習和觀摩得來。而且絕大部分前輩設計師的大多數技術和工法,都是可以連續好幾代,往後面的新人持續傳承下去的同樣東西。一般認為年長的「功夫」比年輕的好,因為他們是「老經驗」,跟「酒越醇越香」及「薑是老的辣」的道理與說法類似。這種尊老敬賢甚至厚古薄今的風氣,不只是專業職場的社會文化習慣使然,更有專業科技本質差異的制約必然。

其實從十九世紀末機械工具的使用到二十世紀科技技術普及時代所發展的「新進」工具技術,其實都只是在解決前面「舊存」的問題。而且這種新工具解決舊問題的模式,甚至到本世紀(二十一世紀)初都還是同樣的情形。譬如1980年代出現的個人電腦,主要運用在文書處理的工作,機盒裡面都是靜態的電路模板,沒有機械物件做空間的動態運作,但因為這種新工具做的還是傳統打字的舊事情,過去為避免打字機字型金屬枝條飛揚互撞而設計的字盤樣式,因此被繼續沿用到電腦輸入的鍵盤設計,即QWERTY的鍵盤佈局。甚至到1990年代手機出現的初期,許多專業人士還是習慣使用有QWERTY鍵盤的手機,最有名的就是紅遍一時的黑莓(Blackberry)手機。這種「新工具解決舊問題」的情形,一直到網路出現觸控銀幕手機盛行之後,整個科技使用的趨勢轉向「新工具解決新問題」的世代之後,才告一段落。

在連續的世界裡,知識是一代加一代的線性累積,做久的比剛做的有經驗,年紀大的比年紀小的有學問,所以要聽老人言,否則吃虧在眼前。但現在的電腦數據時代,講的是壞斷(disruptive)的科技、突斷(abrupt)的知識和爆斷(eruptive)的觀念。簡單說,過去的世界是連續的,現在的環境是斷裂的。在斷裂的環境裡中,過去慢慢「累積」的很多經驗,可能成為眼前要做快速轉型的「累贅」;深厚堅實的舊學問,反而成為探索新知識的絆腳石。

過去強調「百年老店」的堅實企業,現在要挖掘的是新創的「獨角獸」產業;以前我們是踩在巨人的肩膀上繼續前進,現在是巨人的背影擋住他們的去路。

二、從資料寡佔到資訊泛濫

筆者進入平面設計和插畫這一行的七○年代到八○年代之前,國內的設計專業資訊和平面設計資料都很缺乏,國外進來的大多是二、三手的轉印資料。如果有原文書籍,也不會出現在大眾接觸得到的一般書店(沒有幾個人看或買得起外文書),主要透過幾個跑單幫的外文書籍進口業者,三不五時抱著厚厚一疊原文圖書,跑到廣告公司的設計部門(那時候幾乎還沒出現平面設計公司或設計師工作室)(見註1),與設計人員直接面對面介紹兜售。

在這麼一個資訊落後、資料匱乏、對外交流管道閉窄的時代,誰比別人更先一步接觸到較先進的資訊或更多的資料,誰就擁有比較強勢的專業實力,提升自己的設計水平,他的專業認識、行業常識和技術知識,就比其他沒有這些資料管道,未能接觸到這些先進資訊的同儕,擁有更新、更廣、更深的專業成長空間與工作發展的高度。

筆者個人出國前,就是靠比別人更多外文圖書閱讀,從中吸取當時比台灣更先進的歐美日等專業設計資訊及資料並加以消化,再轉化到自己的設計創作作品。在八○年代初期,前後短短幾年之間,在台灣平面設計圈也算闖出了一些名號。

但二十一世紀的今天是全球自由旅遊及國際資訊活絡交流的時代。過去在台灣,只有特定人士透過特殊管道才看得到的資訊,現在只要有錢有閒就買得到,要多少有多少。過去一般人出國觀光聞所未聞,出國留學關卡連連;現在只要付得起學雜費,不怕沒國外的學校唸。尤其在網路四通八達的今天,不只從一般生活常識資訊到專業知識資料,都有無限龐大的供應量和多元開放的取得管道,就在彈指之間,源源不絕,連連不斷。

事實上,我們已經從過去資料匱乏的時期,走到現在資料過剩的時代;從以前資訊侷限的區域性,邁入當前資訊泛濫的全球化。過去壟斷資訊就是掌握金礦,可以直接變現為創作財富;現在擁有資料,只是屯積材料,必須再做智能加工並進行創意轉化,才能成為可以擁有的智慧財產。少數創意人寡佔資料,獨霸創意的時代已經過去,現在我們面對的是資訊泛濫,創意泛散的新世界。

●「百年老店」觀念下做的大同電鍋,當我太太嫁妝並跟隨我們全家到美國,再從美國回到台灣,整整超過40年,每天都在用。現在工商業流行的「計劃性報廢」(planned obsolescence)設計策略,使用易損壞的零件,修理費高於置換費用,外形升級導致舊產品老土,誘導脅迫消費者不斷花錢汰舊換新

三、從專業高牆到行業矮籬

在過去行業別分明(但知識和技術都不太專業)的時代,很少人學的是一行,做的是另一行的情形。就平面設計這門行業而言,基本上都要科班學校畢業才會來做這種事。更早之前,還沒有「設計」科系的時期,至少也要美術科系的人,才有底子做「美術設計」的工作。

其實,縱然美術科系畢業的人做設計工作,有些還是會有所做非本業的耿耿於懷。筆者一位師大美術系畢業的前輩學長,跟我同樣曾經在國華廣告工作的韓湘寧就曾說過,美術系畢業的人到廣告公司做設計就是「下海」。果然在國華廣告待沒多久,他就決定「從良」,離開台灣廣告界,跨洋出國到紐約當一個純粹藝術家。

過去一切要靠手工描繪的「美工設計」時代,美術相關科系的繪畫訓練,是手繪廣告設計稿的起碼技能條件。現在有了電腦,許多過去需要大量和熟練手工的美工技術,已經被電腦硬軟體所取代(如Photoshop取代噴修、Illustrator淘汰針筆、InDesign做打字完稿);過去只有實務工作經驗的人才知道的產業技術及一大部分國外才有的先進專業知識,現在都一一曝光在網路搜尋的無限可能。(見註2)

在這種專業知識曝光在大眾環境,以及行業技術落入一般人手中的時代,只要有心,願意付出時間和精力,連一般老百姓都可以學得有模有樣,非本科系或旁系畢業的人,轉業成功的機會也大大的提高很多。有些隔行轉業的設計人,甚至進一步發揮非科班出身或非本系習性的思考模式,為設計領域注入新穎的創意思維和表現手法。

過去不同專業領域的人士,經常會視他領域的工作為「隔行如隔山」。現在電腦硬軟體科技,幫忙拆除不同領域之間的圍牆,只要運用得當,妥善融合,不同領域的他業專才素養,有時比固定領域出身的設計人,還更有「看山不是山」的創見與作為。(見註3)

這種不同專業之間的隔離,從原來的高牆壓低為矮籬的情形,不只來自外在科技工具的壓力所致,也有來自專業本身內需的張力使然。尤其是從對二十世紀過度「專業化」分工,造成專業與專業之間的隔閡及個業與個業的整合失調的反彈現象。現在的工商產業開始強調產業之間的事前協調、事中整合及事後會診的跨產業合作,以及設計學界跨領域知識交流和設計教育跨科系教學的推廣,都會繼續壓低專業高牆和不斷吹散行業矮籬的潮流力道。

●數據化和個人化的專業化硬軟體,不只消滅傳統手工描繪的設計技術工具,也消除專業、旁業與業餘的設計職場生態

四、從設計精英到創意素人

過去有聽過「素人畫家」,但似乎還沒聽過有「素人設計師」。是不是當素人畫家比較容易,我不知道,但顯然不是人人都可以當設計師,至少過去的情形是這樣。

過去專業與庶民嚴格分際的時代,每一種行業資訊的流通,基本上只會停留在該行業的圈內,很少會往圈外流散。不只專業的工作,一般人不會做,專業工作的內容環節,一般人也無從知曉,絕大部分的職業用語,也只有從事該行業的人才聽得懂。

現在的傳播媒介,逐漸朝自由化、民主化、公開化的走向發展,不只一般生活資訊的流通不再受限制,許多特殊專業資料也呈開放形態,原本限制在圈內的資訊,也跟著溢流外現在街頭坊間。過去只有專業人士才知道的行業術語,現在一般人只要有心,透過特定管道或公開媒介的灌輸與洗禮一段時間之後,照樣可以朗朗上口。現在坐在咖啡廳,經常可以聽到隔壁桌的歐吉桑和歐巴桑,高談歐幣美元的交易行話和闊論生技晶片的專技用語。(見註4)

過去筆者跟一般人介紹自己是做「設計」的,無論我再怎麼說明解釋,對方不是年紀老一點的認為我在畫「看板」,就是年紀靠近一些的以為我是做「裝潢」。但現在與陌生人才剛碰頭接觸,對方馬上看出我是一個搞「藝術」的。如果進一步說我是做設計的,對方幾乎可以馬上接口說出,從「廣告設計」、「平面設計」、「產品設計」、「網業設計」一直到「logo設計」和「品牌設計」,幾乎連我自己都記不太完整的設計行業名稱,都被這些老百姓們順口溜似地,一一點了出來。

當「設計」這個字眼從過去一般人的混沌矇懂,演變到現在的人人可以朗朗上口,說明設計這個專業概念,正從原本高不可知的境界滾降下來,逐漸成為凡間一觸可及的生活觀念。連帶地,設計這個專業職能,也將從過去由只有少數經過特殊訓練的人才能從事的行業,逐漸成為只要透過一般性的學習,人人都可以能做的一般性工作。甚至機關行號員工及家庭大小成員,都可以透過個人電腦附建的套裝硬軟體,偶爾插花玩票,搞幾張「看起來像真的」設計作品。過去只有少數人有能力做「設計精英」,現在人人都可以當「創意素人」。

●註1:陳敦化、江泰馨等人,是極少數獨立開設設計公司的前輩。堪稱「台灣識別設計之父」廖哲夫的楓格設計算是新時代平面設計公司的先河。(就算這樣,當時的楓格設計還是得兼營室內設計才能「養家活口」)而我自己在八○年代初設立的「王明嘉設計工作室」,可能是國內第一個用工作室(studio)這個字眼做平面設計場所的名稱。至於更早之前短暫使用過的「妖風設計」,那可以算是我個人很早就在挑逗台灣設計思維的反骨行徑。

●註2:顯然網路無窮無盡的全面性資源,一方面替代傳統百科全書有限資料的逐條查看,另一方面卻也變成無窮無盡搜索的茫茫資訊大海。所謂「太多的選擇,等於沒有選擇」,這也是為什麼,在這麼幾乎什麼設計科目技能,都有人會舖設上網的時代裡,還是有人會來上我的王明嘉字體修院的課程。許多學員還說幸好有來上過我的課程,因此才沒有被網路上五花八門的網站說詞,搞得昏頭轉向,無所適從。

●註3:有一位曾經上過我的王明嘉字體修院多堂課程的學員(知名書籍封面設計師黃偉鵬),是圖書館系畢業,原本在出版社做文字編輯工作。由於興趣使然及經常接觸書籍美術設計事務,而產生對封面設計的興趣,轉而向平面設計做發展。由於電腦桌上排版設計硬軟體的完備發展,一方面解放了他大部份手工描繪技術的不足部分,另一方面讓他可以集中心智,做文字內容的深化闡釋,並轉化到視覺形式表現的創意發揮。在轉換跑道的短短幾年之間,就成為台灣書籍封面設計圈數一數二的高手。更由於上過我開的字體課程(先上車,後補票),他對於西洋字體的認識與運用,有些地方就是比一般平面設計科班出身的設計人更見深廣,創作出來的封面設計作品,也比一般泛泛平面設計的浮光掠影,更有深度闡釋與另類表現的發揮。

●註4:我在2000年左右,曾經接受一家台灣大金融機構的美國人客戶委託,描繪了一系列有關期權(option)運作的圖表。這位美國人專長的期權金融項目,在當時的台灣不只沒有人聽過,也沒有人會操作,連當時聘僱他來台的金融機構也還搞不太懂。今天,走在菜市場,聽到提籃買菜的阿媽阿婆,妳一句「期權這個」、她一句「期權那個」,已經是司空見慣,見怪不怪的事了。