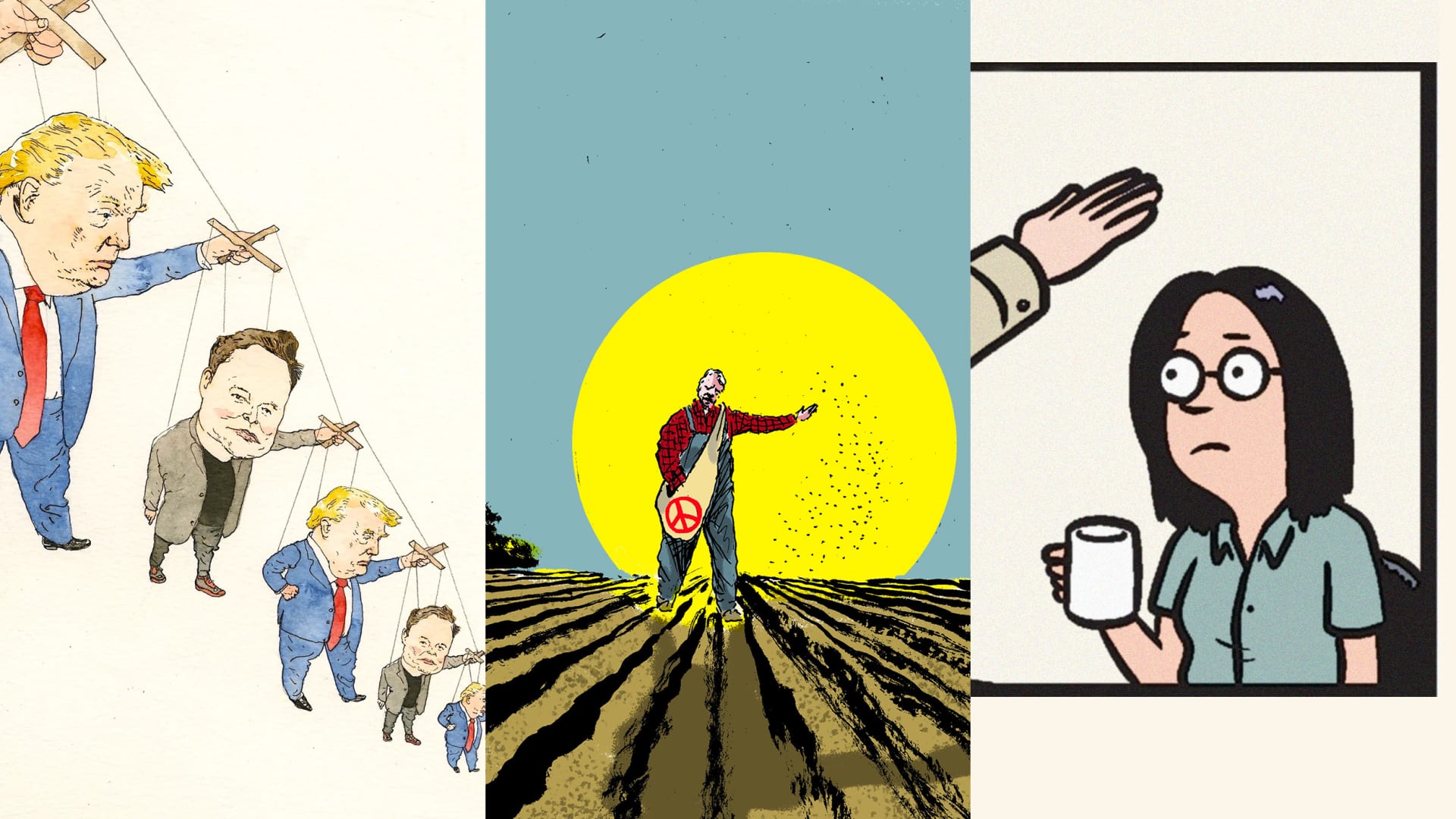

[圖片(左起):Barry Blitt、Jack Ohman、Jen Sorensen]

編輯漫畫和插圖是相當小眾的話題——至少我曾經是這麼認為的。 1 月 3 日,漫畫家 Ann Telnaes在她的 Substack 上發表了 《為什麼我要退出華盛頓郵報 》。它詳細介紹了這家由參加 唐納德·特朗普第二次就職典禮的億萬富翁傑夫·貝索斯擁有的報紙如何拒絕她的漫畫, 其中貝索斯、馬克·扎克伯格、山姆·奧特曼、 《洛杉磯時報》 出版商帕特里克·宋雄和米老鼠在當選總統腳下崇拜一袋袋錢。第二天,這個故事就成了國際新聞。

矛盾的是,到了 2025 年,社論漫畫又重新登上了頭版。 《華盛頓郵報》 評論編輯戴維·希普利發表 聲明稱 ,該報已經取消了特爾納斯的漫畫以避免冗餘,因為他們剛剛發表了一篇關於同一主題的專欄,並且還有另一篇專欄正在籌備中。但最終,在拒絕這篇文章的同時,《 華盛頓郵報》 似乎強調了其核心觀點,並讓更多人看到了它,而這比報紙本身所能達到的要多。它立即成為圍繞媒體所有權、美國寡頭、客觀性和無數主題的更大對話的替身——當然,其中包括 2025 年社論漫畫的作用。

[圖: 安·特爾納斯 ]

為了探討這一點,我們安排了一場由當今最優秀的政治藝術家和插畫家三人組參加的 Zoom 圓桌會議:普立茲獎得主 巴里·布利特 、普立茲獎得主 傑克·奧曼 以及普立茲獎決賽入圍者和赫布洛克獎得主 珍·索倫森 。

事實證明,我們的談話富有洞察力、激動人心,有時令人沮喪,但最終是誠實的。總的來說,與最好的社論漫畫沒什麼不同。

讓我們從安·特爾納斯 (Ann Telnaes) 身上發生的事情開始,我希望她今天能夠加入我們。當你們聽到 《華盛頓郵報》 事件後,你們各自又有何看法?

Jack Ohman: 我先走,因為我很健談。我並不感到特別驚訝,因為多年來我聽到她抱怨她在那裡遇到的問題。幾個月前,我讀了[前 華盛頓郵報 編輯]馬蒂·巴倫的回憶錄,當我得知他真的很喜歡貝佐斯時,我真的很驚訝,而貝佐斯有點讓他做他想做的事。 [身為漫畫家,]你和編輯的關係無論如何都不好,因為他們確實不做我們所做的事情。我也恰好是《 舊金山紀事報》 的專欄作家,所以對我來說,在很多層面上與我的編輯就專欄建立聯繫比我與他就漫畫建立聯繫要容易得多,或者讓他與他建立聯繫要容易得多大部頭書。我喜歡我在 《紀事報》 的編輯。

因此,當安像這樣出去時,我對事情的進展感到驚訝,因為她以一種最大化效果的方式做到了這一點。從某些方面來說,我認為這對美國社論漫畫來說是一個令人興奮的時刻。幾天前我和她談過。我對她說的基本上是:「恭喜你。你現在是美國社論漫畫家的主席了。她確實是,而且她幾乎是美國社論漫畫中正在發生的事情的理想公眾形象。

珍和巴里,你覺得怎麼樣?

Jen Sorensen: 我從我的一位漫畫家朋友那裡得知,事情發生後不久她給我發了一封電子郵件,我對她的回复只是,“哇,這是個大新聞。”所以我的第一個想法是,這與最近的一些事態發展是一致的,比如說,《 洛杉磯時報》 [老闆] 拒絕支持 [卡馬拉·哈里斯],而 《華盛頓郵報》 基本上不得不撤回 他們的支持 。對我來說,這是這種模式的不祥延續。

現在,我已經當了編輯,所以我其實很同情編輯的困境,但我不相信漫畫被殺的解釋。對我來說,他們有太多的專欄已經提出了這個論點——嗯,我的意思是,一方面,這種情況一直在發生,而且出版物通常會真正想要一幅漫畫來補充專欄。我不知道這裡的情況是否如此,但至少,你會認為編輯會說,「好吧,好吧,我們可以把這個推遲到下週。由於時間關係,本週您還能給我們其他資訊嗎?這對我來說似乎是可以理解的。但在某種程度上,我認為這聽起來像是一種狡猾的合理化。

奧曼: 另外,我曾兩度擔任 《 薩克拉門托蜜蜂報》 的意見副編輯,並擔任 《 薩克拉門托蜜蜂報》 的代理社論版編輯。現在,我必須自己編輯,所以我對我來說是一個很棒的編輯。 [笑聲]像往常一樣,Jen 提出了幾個很好的觀點,我不會過多談論它,但戴夫·希普利給出的解釋是,「嗯,我們還有關於同一主題的其他專欄」。 。 。抱歉,我從事這個行業已有 47 年之久,但我從來沒有過這樣的藉口。總是這樣,“你已經走得太遠了”,“人們不會明白這一點”,“這太晦澀難懂了”。我的意思是,殺死一部動畫片有很多充分的理由。那不是一個。

巴里·布利特: 我想說我並不感到驚訝。對社論漫畫家來說,一切似乎都在走下坡。我不確定我自己是不是社論漫畫家。我比較像是自由職業的動物。但我確實在社論漫畫家中看到了這種情況。

作為一名自由插畫家/漫畫家,我已經習慣了不斷被殺的東西,所以你有點認為這是理所當然的,也習慣了被這樣對待,但看到這種事發生在安和很多人身上是非常難看的其他的。因此,對於一般媒體來說,尤其是社論漫畫家來說,這似乎是一個黑暗時期。

[圖:傑克奧曼]

你們當中有人在職涯中遇到過類似安的事件嗎?

歐曼: 天哪,是的。我的意思是,我曾為五份日報工作過。我曾與四個不同的辛迪加一起參加全國辛迪加。我記得唯一一次被殺的動畫片是在論壇報內容代理公司(Tribune Content Agency)執行的,大概是13、14年前,我甚至不記得它是關於什麼的。我想也許他們那天有一個替代編輯,而且,他們只是不習慣與編輯漫畫家合作。

現在,我確實帶來了麻煩。我向 編年史 展示了每一個細節,而且我從未在 編年史 中殺死任何東西。我當然和我的編輯討論過鉛筆草稿的問題。這是完全公平的遊戲。我向《 華盛頓郵報》 提出的問題是,你們是否採取了任何措施來緩解這種情況?你們是否有過對話——是否只是“我再也無法成為億萬富翁了?”

我可以告訴你這個關於我在 《 哥倫布快報》發生的故事, 出版商現在已經走了,只是例行公事地下達命令,要求我不要對 X、Y 或 Z 發表評論。有自由派漫畫家的時候。我的意思是,老實說,當我剛開始工作時,大多數報紙都是保守的。他們過去稱之為一黨媒體,而不是民主黨。 。 。 。

一旦他們開始做記號,他們就會把你凍結起來。這是你能對漫畫家做的最糟糕的事情。

[圖:珍·索倫森]

你們是否都認為像安這樣的事件是異常的,或者你們認為這種情況我們以後會越來越多地看到?

布利特: 如果你問我的話,會越來越多。我認為它不會走向一個好地方。當然,在我被告知要繼續處理之後,我已經殺死了很多東西。

歐曼: 哦,真的嗎?

布利特: 是的。

歐曼: 哇。在 《紐約客》 ?

布利特: 是的,在 《紐約客》 。我完成了一本關於教宗本篤十六世和他的髒衣服的封面。他像瑪麗蓮夢露一樣站在格柵上,長袍上露出髒衣服,但在最後一秒就被殺了。我的飛機上有幾個恐怖分子,他們帶著曼妥思和健怡可樂,他們對此感到緊張,所以沒有這麼做。事實上,我認為有不少。從插圖角度來看,這種情況經常發生。

索倫森: 我認為我的情況有點不同,因為我是從另類周刊開始的,而且我主要在進步雜誌或網站上發表文章,而且大多是另類媒體,而不是主流媒體,但有例外政治 , 有時。

所以,就我而言,我實際上擁有令人難以置信的自由來畫幾乎任何我想要的東西。唯一接近這一點的是幾幅支持疫苗接種的漫畫,其中一個網站存在一些問題。然後我想有一部漫畫非常溫和地取笑了警察中的種族主義,我想我最終因此在一個相當傾向共和黨的地區失去了一位客戶。

但除了這些事件之外,我想說我幾乎從未與編輯發生過任何問題。大多數情況下,他們只是發布我畫的東西。

[圖:巴里·布利特/紐約客]

自從你們開始工作以來,這個領域發生了什麼樣的變化?

索倫森: 我從網路獲得的收入相對於印刷品的收入比例發生了巨大變化。我的意思是,我一開始是在 《鄉村之聲》 和其他另類周刊等報紙上開始的,實際上我現在仍然在其中不少報紙上,但一開始我都是印刷的。我猜這是2000年代初期。然後,隨著時間的推移,逐漸出現了像 Daily Kos、The Nib 和 GoComics 這樣的網站,這些網站開始為漫畫付費。

然後像現在許多漫畫家一樣,我開始了訂閱服務,為人們提供幾種不同的 訂閱 選項,這確實為我彌補了不足,讓我能夠繼續前進。

Ohman: 我於 1978 年開始在日報 《明尼蘇達日報》 工作,這是明尼蘇達大學的學生報紙,是一家成熟的新聞機構,當時每年的預算為 100 萬美元,我的第一份工作是在 《哥倫布》上派遣 。當我開始漫畫創作時[. 。 .] 沒有互聯網,沒有 CNN,沒有 MSNBC,沒有有線電視可言,除非規模很小。因此,我曾經是美國最受歡迎的政治漫畫家之一。我當時 20 歲,有近 400 位客戶。

我不認為大多數報紙的編輯們對真正尖銳的政治漫畫評論特別感興趣,一旦互聯網在 90 年代末開始出現,至少從我這邊開始,像 Jen 和 Matt Bors 這樣的漫畫家和還有一些像這樣的人,他們在評論事物的能力方面有更多的發揮空間。

坦白說,當我開始從事漫畫創作時,我非常清楚的一件事是,一些最弱的漫畫家得到了很多樂趣,因為他們會畫出漂亮的圖畫,而這些圖畫實際上並不需要太多的時間。所以我不認為社論漫畫在很多方面都特別有效。 [現在,]讓我們回到安。她真是太會嘴了。她不是一個幽默家。幾天前,我在我的 Substack (現在占我收入的 40% 以上)中寫道,她不是那種只會說點笑話然後離開汽車的人。你可能會認為 《華盛頓郵報》 會想要這種程度的坦誠和評論。我不知道他們現在想要什麼。

你們如何描述 2025 年漫畫的財務狀況?

布利特: 媽的。 [笑聲]我的意思是,我感覺有點像一條離開水的魚,因為我真的不是一個普通的社論漫畫家,但僅僅作為一個插畫家來說,我得到的是我可能得到的四分之一15年前的事。這有點令人擔憂。我想周圍都是一樣的。

索倫森: 在我 20 多年的職業生涯中,生活成本幾乎沒有增加。我想在我的職業生涯中,有很多次我都認為一切即將結束。大衰退,我以為我可能還剩一年的時間,而且,我的意思是,是的,現在的情況很糟糕。我奇怪地發現我的工作不知怎的就越來越多了。因此,我想說,透過訂戶,我能夠過著簡樸的生活。生活並不美好。 [笑]展望未來,我對出版物的未來感覺不太好,我想知道是否會有更多的客戶被嚇倒或被淘汰。

奧曼: 我可能是這裡接到電話的人,從傳統規則和規定的意義上來說,我是一個真正的聯合漫畫家。直到大約 15 年前,我通常每年賺 25 萬美元,有時會少一點,但就在所有事情之間,還有銀團和薪水。當我開始在全國聯合組織工作時,當我接手 Jeff MacNelly 的客戶名單時,我的第一張支票是 13,000 美元。那是每個月的支票。

索倫森: 天哪。

奧曼: 我住過漂亮的房子,我有三輛車,我有海濱別墅,我的意思是,凡是你能想到的。而且我不是唯一一個。大概有 10 到 15 個漫畫家做了我所做的事情,也許更多。所以這一切都消失了。再見這一切。現在感謝上帝給了 Substack。好吧,感謝上帝賜給我工作的妻子,因為我的年薪不再是 25 萬美元了。我的意思是,我獲得了普立茲獎,而我卻在街角賣藝,這對我來說現在感覺很奇怪。

這可能是一個黑暗的問題,但是—

Ohman: 噢,最後一張是什麼? [笑聲。

展望未來,您如何看待當今進入編輯插畫和漫畫領域的年輕人市場?

布利特: 我的意思是,我會聽到年輕的插畫家或漫畫家問他們如何踏入這扇門,或如何聯絡藝術總監,而我不知道現在有人是如何做到的。我曾經去拜訪一位藝術總監,他們會見到我,我會把我的作品集帶進來,他們會仔細看。我討厭談論過去的事情,但我知道現在已經不是這樣了。

[圖:珍·索倫森]

最近你們有最喜歡的新晉漫畫家或插畫家嗎?

歐曼: 珍‧索倫森。

布利特: 珍‧索倫森。

索倫森: 好的,謝謝。我相信你們都熟悉 The Nib ,它曾經經營過很多年輕的漫畫家,我們大多數人都是多面板的,要么來自網絡漫畫背景,要么來自地下漫畫背景,這有點像我來自哪裡。但既然 The Nib 已經 不復存在 ,我就沒有看到那麼多年輕、新的漫畫家在創作社論漫畫了。我現在甚至不知道從哪裡開始。

如果(主流媒體)情況有所不同,也許對下一代的接受程度更高一些,你可能會擁有下一個加里·特魯多,或者你會看到更多年輕的聲音。但大門在我們面前關上了,我非常嫉妒你們所擁有的一些機會。 [笑]但我知道我們現在都在受苦。

Ohman: 現在真正在做我們正在做的事情的年輕漫畫家是 Jen、 Adam Zyglis ,他們可能 40 歲出頭,還有 [。 。 .] 天哪,我是一位年輕的漫畫家,而且我已經 64 歲了,我的意思是,這太瘋狂了。你常看到的很多人都已經 70 歲了。為什麼[年輕藝術家]要涉足這個領域?他們將去加州藝術學院學習動畫或。 。 。 。我看過一些才華洋溢的年輕圖像小說家。這就是未來所在:圖書出版。

如果你用水晶球來展望社論漫畫和插畫的未來,你會發現一切都是嚴峻的嗎?或者你認為有一種方法可以讓人們突破所有這些障礙嗎?

Ohman: 我在 Substack 上做得很好。老實說,我可以預見今年 Substack 上的收入可以達到六位數。這可不是在魚餌店賺的錢。這需要付出 很多 努力。我過去的標準工作時間是每週 40 小時。我每週工作 50 到 55 小時。

所以我可以預見有一天我會放棄社論漫畫,而且宜早不宜遲。我的意思是,我仍然在全國聯合組織中。 。 。但我可以看到全國聯合組織模式可能會崩潰,因為 甘尼特取消了意見 ——還有其他團體正在取消意見——如果你沒有意見頁面,你就沒有社論漫畫。

索倫森: 在我忘記之前,關於這個擁有直接訂閱者的模式,我想說一件事,我的意思是,這很棒,而且很有趣——你有很多自由——而且獲得這種自由是非常值得的讀者的正面回饋。它真的就像一個讓你繼續前進的小社區。但從長遠來看,我們確實需要有人認真資助新媒體企業。熱愛民主的億萬富翁只需將一大筆錢投入一個基金,不附加任何條件,然後讓一些聰明的人來管理它。我甚至會把它放在某個地方,也許不是在海岸上。在丹佛或明尼阿波利斯或美國中部的某個地方啟動它。

如果這個國家永遠、永遠要克服它破碎的媒體,坦白說,它現在似乎被寡頭控制的腐敗媒體,你就必須資助新媒體。

[圖:傑克奧曼]

從它滲透到你的工作的方式來看,政治週期是否比以往任何時候都更加激烈?

歐曼: 當然。我的意思是,一切都岌岌可危。民主、新聞、言論自由都岌岌可危。美國廣播公司新聞頻道剛剛給不需要支票的唐納德·川普開了一張 1500 萬美元 的支票。那麼要怎樣才能阻止他們起訴我呢?

為此,你們都對川普的所作所為感到威脅嗎?

布利特: 我願意。我是說,我是加拿大人。我有雙重國籍並且—

歐曼: 巴里,你願意收養我嗎?

布利特: 我們可以談談。 [笑聲。

從一個令人痛苦的廣泛角度來看,您認為編輯漫畫和插圖在這個國家現在或應該扮演什麼角色?

索倫森: 這些天,我感覺更像是我在保持火焰的活力,大多數人都希望聽到他們並不孤單。我覺得現在的資訊環境被污染得如此嚴重,以至於人們真的只需要聽到一些基於現實和良好新聞的東西。

布利特: 我同意。我的意思是,仍然有一些人認為政治漫畫是為了改變人們的思想,而我根本不明白這一點,或者根本不理解這一點。你有這樣的感覺嗎?

索倫森: 改變人們的想法非常困難。但我要說的是,我現在感興趣的並不是畫有權有勢的人物的漫畫——儘管批評這些人是一件重要的事情——但我對我們如何走到這一步更感興趣。思想、語言以及真理本身被駭客入侵的方式。這至少讓我感興趣,所以它給了我一些我喜歡談論的話題。我認為有必要退後一步,著眼於大局並試圖了解正在發生的事情。我沒有看到很多人這樣做,所以這就是我喜歡做的事情。

Ohman: 我必須說,當我 1980 年開始從事全國聯合組織時,我對自己的使命有著完全不同的看法。我認為這是一件很酷的事。當我 40 歲左右時,我開始更多地把它視為一種使命和召喚。

當你支持民主時,感覺就像你變得激進了,這很荒謬。所以我覺得我對我的工作以及人們如何看待我的工作非常有使命感。我可以告訴你,我的 Substack 小組有 4,200 名訂閱者,他們在專欄或漫畫下面留下的每條評論都不斷告訴我,我對他們很重要,我幫助他們度過難關,我能夠表達他們自己無法表達的感受。因此,我認為我在這裡確實肩負著一項使命,在川普(第一屆)政府執政期間,我一直感受到這一點。所以我覺得這對我來說是一種召喚,對我來說是一種使命。這不再只是一份工作。

布利特: 當然不只是一份工作。我的意思是,感覺需要這樣做。菲利普·羅斯寫了一篇諷刺尼克森時代的文章,並接受了 《大西洋月刊》 的採訪 。這是 70 年代的事。他寫了他認為政治諷刺的要點,讀起來很棒。他覺得這是組織思想的一種方式。這比其他任何事情都更重要的是一種文學練習。我不確定這與政治漫畫有什麼必然關聯——

[圖:巴里·布利特]

就你如何透過你所做的工作內化和處理事物而言,是否有任何相似之處?

布利特: 當然。我的意思是,即使安是……的時候。 。 。當這種情況發生時,她辭職了,這讓我充滿了憤怒和憤慨。我想我是在周日聽說這件事的,但我覺得我必須畫一些關於它的小東西。為了解決這個問題, 我必須畫點東西 。我想事情基本上就是這樣的。有太多值得憤怒的事情,這是一種處理它的方法。

索倫森: 我的意思是,每一周,這部卡通都是一種情感上的考驗,突然間你必須沉迷於這種可怕的事情。事實上,我剛剛和我丈夫談論過這個問題——每週都有點像坐過山車,你必須跳進去。而且,我的意思是,這實際上有點壓力,而且——

布利特: 我同意。

索倫森: 心理上很難。當你交出動畫片時,你會稍微擺脫困境,但每週都很難做到這一點。我的意思是,這確實會造成一些損失。

這就是為什麼我想知道當川普獲勝時你們所有人的感受如何——如果你們覺得自己有耐力再做四年這樣的事情。

布利特: 不。

為了清晰起見,本對話經過編輯,並為了篇幅進行了精簡。

內容來源: https://www.fastcompany.com/