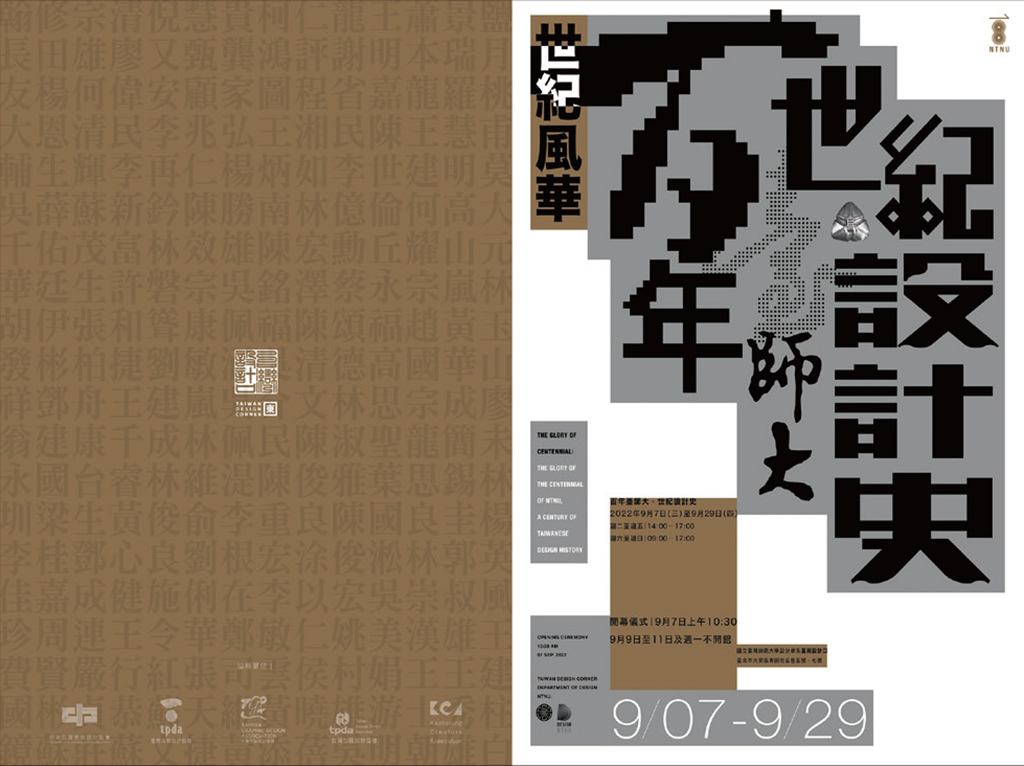

日治時期繪葉書

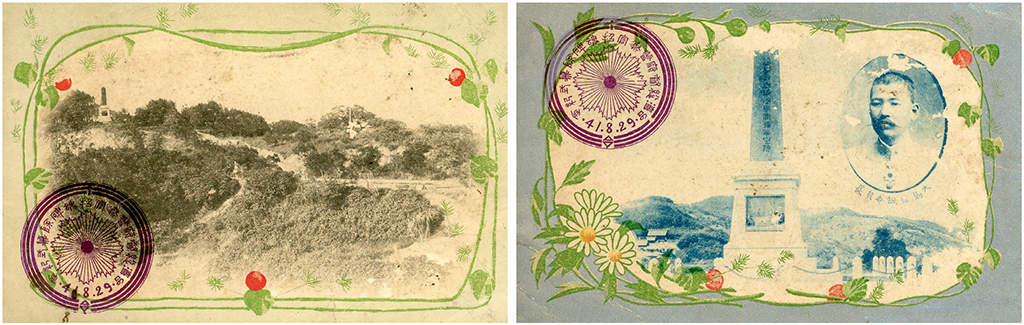

日本首度出現官製繪葉書是1902年日本參加萬國郵便聯合加盟二十五週年祝典紀念,由遞信省印製一套六枚繪圖的明信片發行,分別是:(1)綠色的東京郵便電信局舍和郵便出發口;(2)橘色的橫濱郵便電信局和外國郵便袋;(3)藍色的行進中山陽道火車及郵便物接受機械;(4)灰色的千代田城楠木正成銅像;(5)紅色的加盟時的驛遞局;(6)淺灰藍色的日本交通地圖(包括台灣在內)等六個不同主題,本套明信片上同時蓋有「萬國郵便加盟二十五年祝典‧神戶」以及「萬國郵便加盟五十年紀念‧札幌」兩個戳章,得以發現本套明信片是先在1902年日本神戶蓋上「萬國郵便加盟二十五年祝典‧神戶」紀念戳,保存等到二十五年於1927年再於上面黏貼「萬國郵便加盟五十年紀念」郵票之上蓋上「萬國郵便加盟五十年紀念‧札幌」紀念戳,這套經由不同時間由有心人士所進行的縝密計畫確實令人折服。提到紀念戳章就得提到跟台灣有關的明治四十一年(1908年)8月29日「臺灣總督府警察官招魂碑除幕式紀念」的兩張明信片,當天在台北圓山設立臨時郵局並且提供紀念戳,因為這是台灣首度啟用紀念戳,並且只有當天提供蓋戳的一天時間,所以顯得特別稀有而珍貴。(見圖13、14)

台灣於日治時期從1895年至1945年五十年期間,從最初的三縣一廳到最後五州三廳,總計經歷十次的更動;從縣治時期(1895~1901年)、廳治時期(1901~1920年)至州治時期(1920~1945年),其中以州治時期的時間持續長達二十五年,幾近日治時期一半時間,影響台灣戰後時期的行政區劃分;另外,隨著1920年州郡街庄的新地名規劃與命名,將原有的舊地名加以更動,例如打狗→高雄、阿猴→屏東、錫口→松山、阿公店→岡山、媽宮→馬公等。伴隨著1920年(大正九年)台灣行政區域重劃,臺灣總督府在各地陸續完成建設之後,幾個重要的城市如基隆、台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等大城市的街道景象、風景名勝也都成為「繪葉書」的主角,促成繪葉書兼具書信問候與城市推廣的傳播工具。由於繪葉書採用照片、美術作品及說明文字,加上印刷製作相當精美,呈現出當時的台灣城市建設、地方風景、名勝古蹟、在地物產、社會風俗、原住民圖像等多元主題,展現台灣是為日本人口中「華麗島」多采多姿的景象。(見圖15)

●圖13:日治時期繪葉書

●圖14:臺灣總督府警察官招魂碑台北圓山臨時郵局紀念戳兩張明信片

...