在凡事講求效率的年代,作為一個品牌商包材採購人員,無不希望找到一間能承攬所有包材業務的服務供應商,不少業者為鞏固客源,咬牙轉型並拓展業務範疇,但要在一個從未觸及過的行業中出類拔萃,轉型只是取得跟前輩們競爭的一張入場券。

不只轉型更要求精進

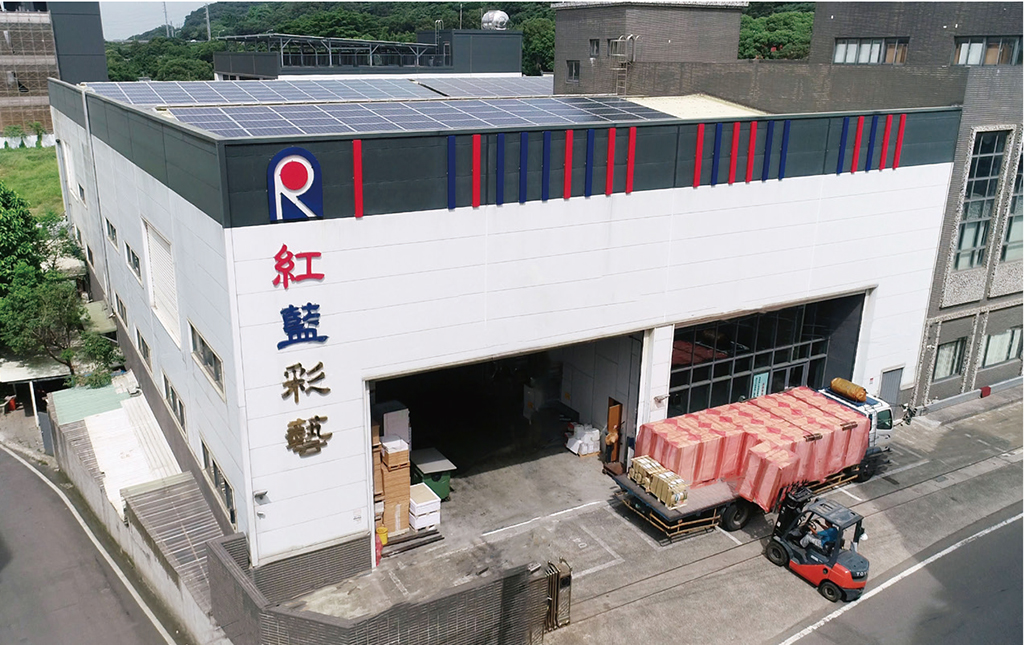

以彩藝印刷業為例,新進業者轉型製作軟性包裝後才意識到,為了追求品質、降低成本,還必須投入前後段製程、學習專業知識、符合相關法規,才能在交期、價格、品質等問題上提供給客戶完美的服務,這個精進自我的階段,將決定一家印刷廠能否成為一條龍專業服務供應商,而這同時也是最耗時的過程。

能夠大量吸引外來業者進入軟性包裝業的原因不外乎持續成長的剛性需求,其中包含每年穩定成長4~6%的傳統凹版彩藝生意,以及新興產業對軟包裝的需求,例如:生醫、寵物、保健品等,更重要的是消費者習慣改變等因素,讓數位軟性包裝發展持續增溫。上奇科技自台灣數位軟性包裝萌芽初期就參與其中,從設備銷售端走到解決方案規劃,目的在協助客戶成功。有鑑於此,特於6月29日在上奇科技無限可能卓越中心舉辦「數位印刷整合力-打進品牌商包裝供應鏈」研討會,此次活動即針對客戶常見之訴求,邀請專家座談進行分享,三大演講主題內容如下。

壹、數位軟性包裝現況分享

主講人╱劉尚昆

由上奇科技產品經理劉尚昆主講,他指出國內網路零售銷售額逐年攀升,從2017年2,283億元成長至2021年4,303億元,約使用2.2億個網購包裝,產生約5萬公噸包裝廢棄物,其中大量塑膠包材廢棄物對生態環境造成的影響與汙染尤其嚴重。為從源頭將包材廢棄物減量,環保署該年正式推動「網購包裝減量指引2.0」,盼從源頭減量、提升再生利用、循環使用三大原則。期盼在2026年達到國內整體網購包裝重量減少9萬公噸、2030年網路包裝減量率達50%。

一、零售電商包裝未來兩樣情

減量政策一出,或許有人會認為包裝及印刷業者的生意將明顯下滑,但若將範圍擴大到所有零售產業。根據最新資料顯示,2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關,達新台幣4兆2,815億元,不僅金額創下新高,7.43%年增幅亦寫下2004年後的新高紀錄,意味著零售包裝的需求將不減反增,屬於包裝印刷業者的利多正悄悄來臨。

...