創價美術館新竹館於9月13日~2024年元月6日舉辦「創意×台灣-游明龍設計典藏展」,這次跟2016~2017年設計展不一樣,有了「典藏」二個字,它代表創價美術館典藏「設計」作品,不同於油畫、水墨、雕塑、書法等藝術作品,是非常有意義的開啟,也是典範,期待未來有更多設計作品被美術館認同與重視。

首次設計典藏展意義非凡

此次展覽的48件海報,共有三個主題,分別是:(1)漢字逸趣,(2)草根魅力,(3)改變世界,展出的海報是印刷原件,跟上次展覽的數位輸出製作不一樣,都是游明龍保存多年,個人非常喜歡的海報作品。另外配合展場空間規劃,也同時展出品牌、包裝及文創商品設計,包含有2017台北世大運、凱達格蘭酒廠、甘百世巧克力、金門酒廠主題酒及多數的書籍美術設計等等。

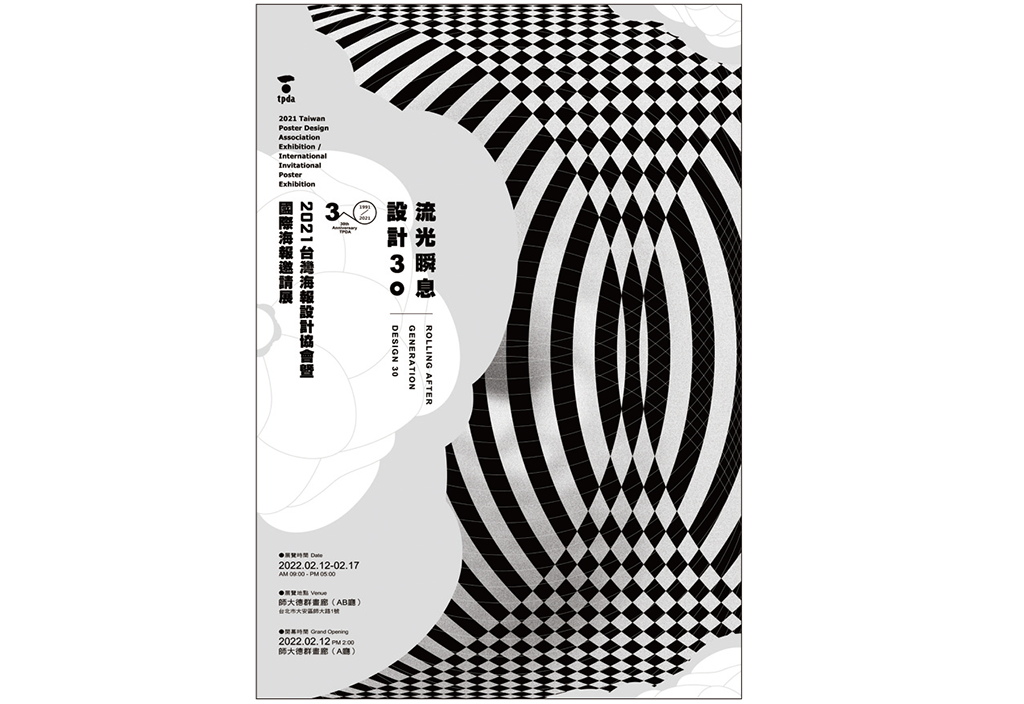

30多年前,游明龍為金馬獎的國際影展設計了一張海報(見圖1),登在當時民生報的頭版,其受到莫大得鼓舞,也開啟他的海報設計生涯。他自我期許以後要繼續設計海報,成為海報專業設計師,沒想到一晃眼就過了30年直到現在,誠如在展場的一句話:「喜歡才會長久,長久才有成就」。成就不是名利,而是作品受到美術館的肯定,覺得過去的努力與堅持是對的。

文化尋根建構台灣美術史

自2003年起,台灣創價學會以「文化尋根建構台灣美術百年史」為策展主軸,研究、策劃並推廣貢獻於台灣藝術史的藝術家,分別在創價的台灣北、中、南、東之11間創價美術館各地館所巡迴舉辦展覽,落實推動「藝術社區化」、「社區藝術化」的藝術扎根理念。這個系列展覽,迄今已超過140位藝術家,游明龍的「創意×台灣-游明龍設計展」也曾經在台中、高雄、桃園及新北等地巡迴展覽過。

2022年創價美術館於高雄落成,開館之際,特別舉辦「創‧價:台灣美術142」,展現近20年來,創價於台灣美術史中所建構的歷史脈絡,並作為過去展覽史的回顧,向長期支持的藝術家與民眾致敬,展覽受到盛大迴響與嘉許,游明龍海報作品「愛」字,也在展出之列。(見圖2)

台灣氣味與印象的傳遞者 ...